Excel(エクセル)で合計を出したいのに、「思ったように数値が足されない」「条件を付けて合計したいけれどやり方が分からない」と悩んでいませんか?

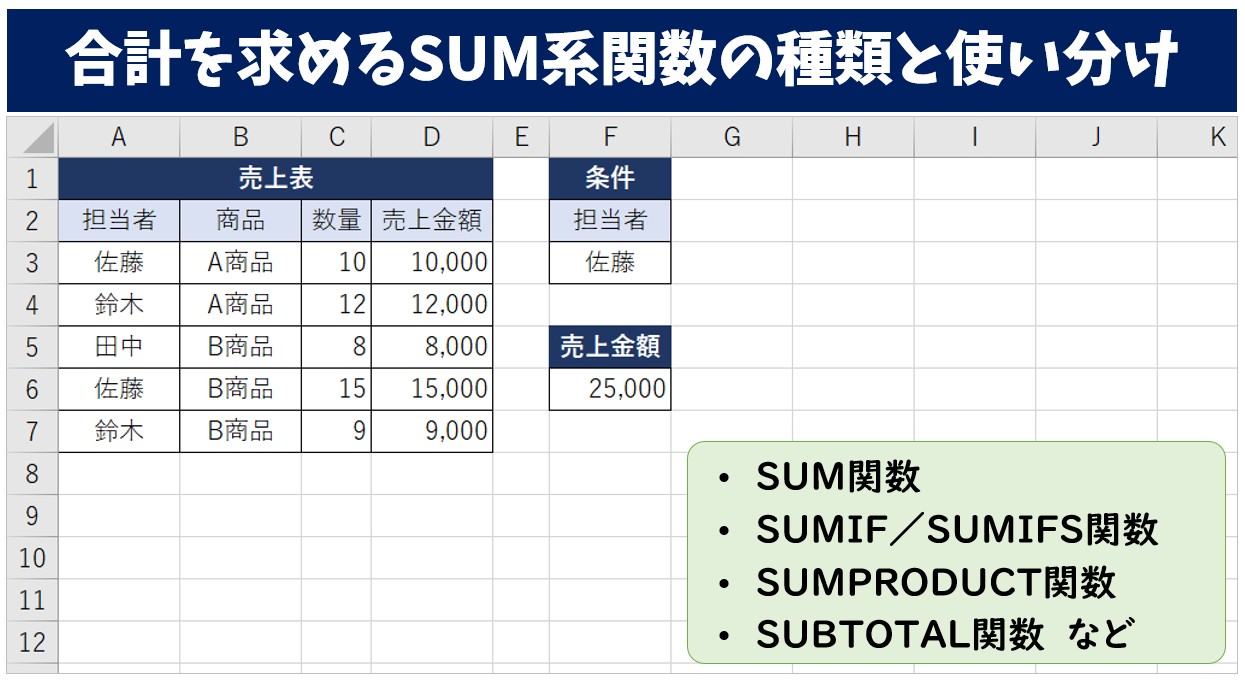

実は、合計を求める関数は「SUM関数」だけではありません。

エクセルには、条件を付けて合計したり、フィルターで抽出したデータだけを集計したりと、さまざまな場面に合わせて使える「SUM系関数」が用意されています。

それぞれの関数には特徴があり、うまく使い分けることで、集計作業を手作業で行うよりもずっと正確で早く処理できるようになります。

たとえば、「担当者ごとの売上を合計したい」「非表示のデータを除いて計算したい」など、実務でよくある場面でも関数を使えば一瞬で集計が完了します。

そこで今回の記事では、代表的なSUM系関数を、どんな場面で使えるのか、どのように入力すればよいのかをわかりやすく紹介します。

ぜひ参考になさってください。

エクセル操作情報

Excel(エクセル)|SUM関数で文字が入っていたら合計を出す方法|条件指定のポイント

ExcelのSUM関数って難しい…

そんなお悩み、当教室のレッスンで一気に解決できます。

✔ 基本操作からしっかり学べる

✔ 「見てマネするだけ」で自然と覚えられる

✔ わからないところはすぐ質問できるから安心

文字を読むのが苦手でも大丈夫。

「実践重視のレッスン」+「元パソコンが苦手だった講師のサポート」で、着実に「感覚としてExcelに慣れていく」ようになります。

詳細は下記をご覧ください。

SUM系関数って何がある?

「合計を求めたい」ときに使う関数はいくつか種類があります。

代表的なのは「SUM」関数ですが、条件を付けて合計したり、特定のデータだけ集計したりできる関数もあります。

| 関数名 | 主な用途 | 特徴 |

| SUM関数 | 基本の合計 | 単純な合計を求める |

| SUMIF関数 | 条件を1つ指定して合計 | 1条件の合計に便利 |

| SUMIFS関数 | 複数の条件で合計 | 複数条件を扱える |

| SUMPRODUCT関数 | 掛け算して合計 | 単価×数量などに最適 |

| SUBTOTAL関数 | フィルター後の合計 | 非表示を除外できる |

| AGGREGATE関数 | エラーや非表示を除外 | 柔軟な集計が可能 |

| DSUM関数 | データベース形式の合計 | 条件表を使って集計 |

SUM関数(基本の合計)

「SUM(サム)」関数は、指定した範囲の数値をすべて足し算して合計を求める関数で、最も基本的な合計を求める関数です。

エクセルで最もよく使われる関数のひとつで、表の合計を出したいときに使います。

構文は

=SUM(数値1, [数値2], …)

このようになっています。

各引数の意味は

- 数値1:合計したい最初のセルや範囲を指定します。必ず入力が必要です。

- [数値2], …:追加で合計したいセルや範囲を指定します。(省略可)

このようになります。

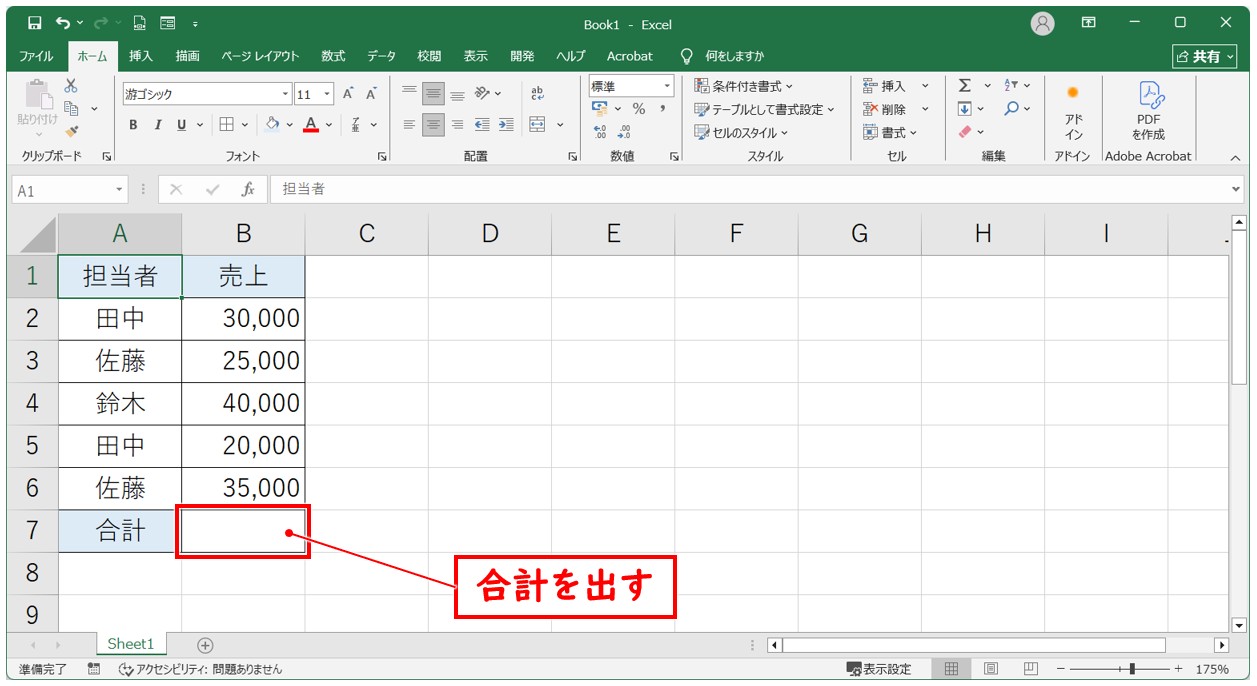

どんな時に使うのか

- 売上や金額などの合計を出したいとき

- 各月や各担当者の合計を集計したいとき

- 手作業で「=A1+A2+A3…」と入力するのが大変なとき

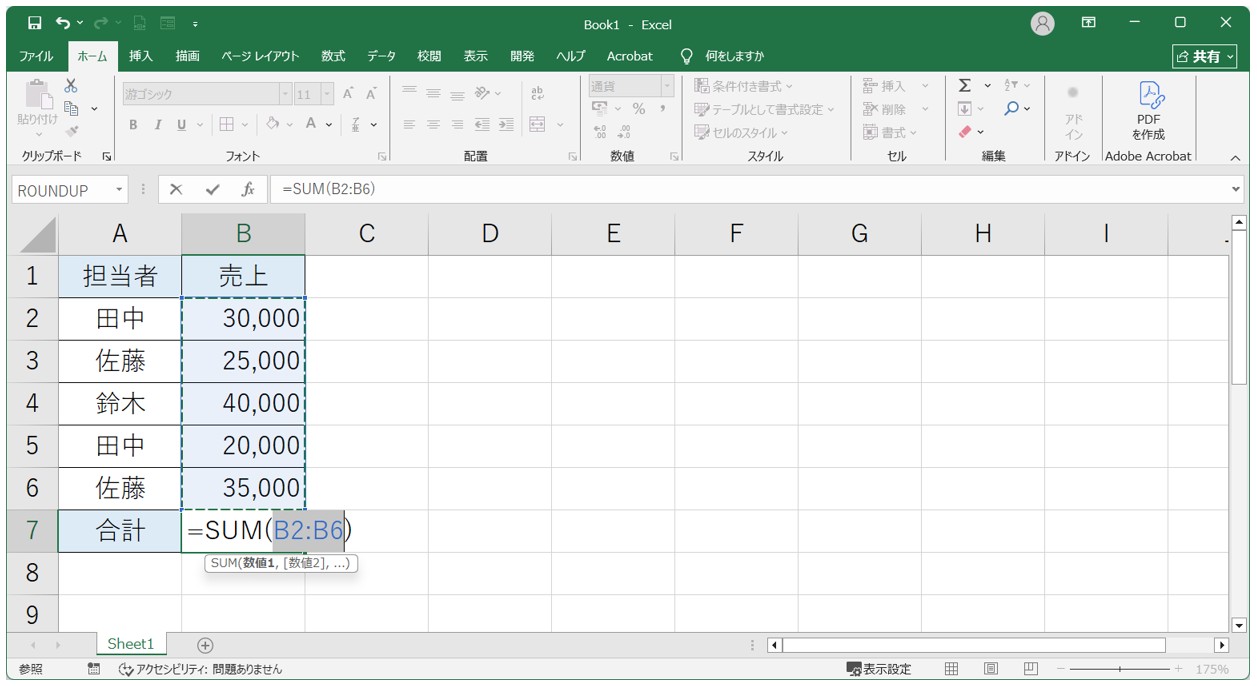

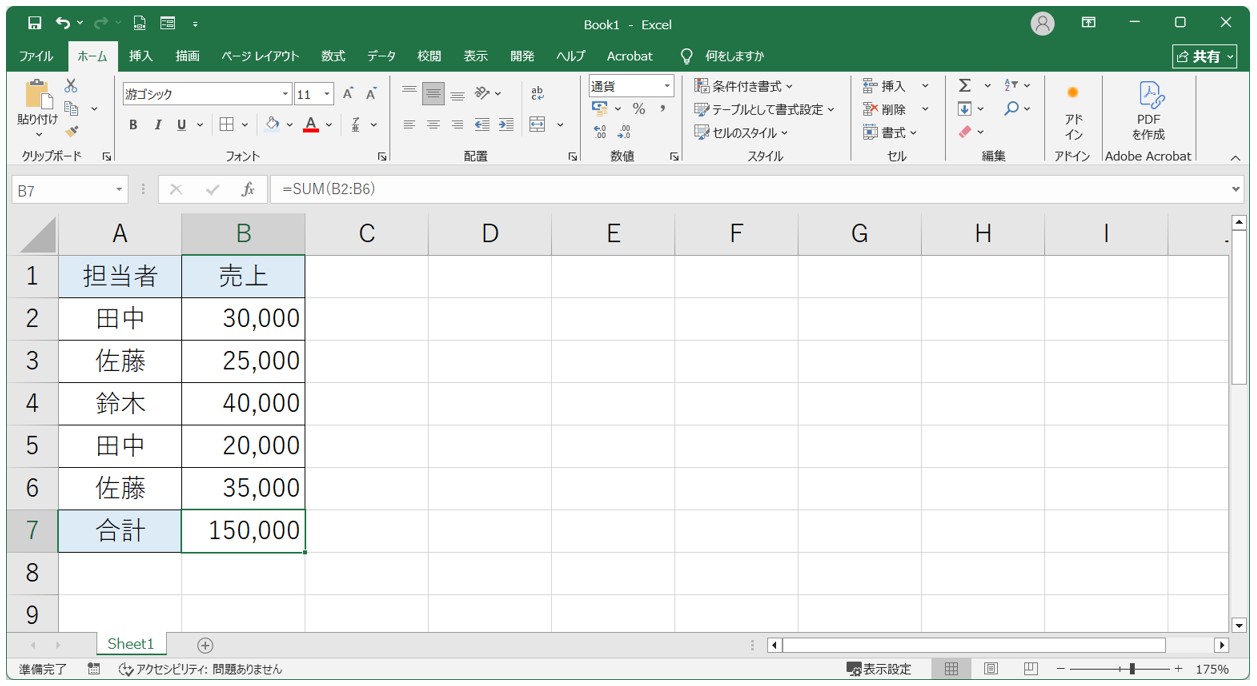

たとえば、セル【B2】~【B6】に金額が入力されている場合、次のように入力すると自動で合計を求められます。

=SUM(B2:B6)

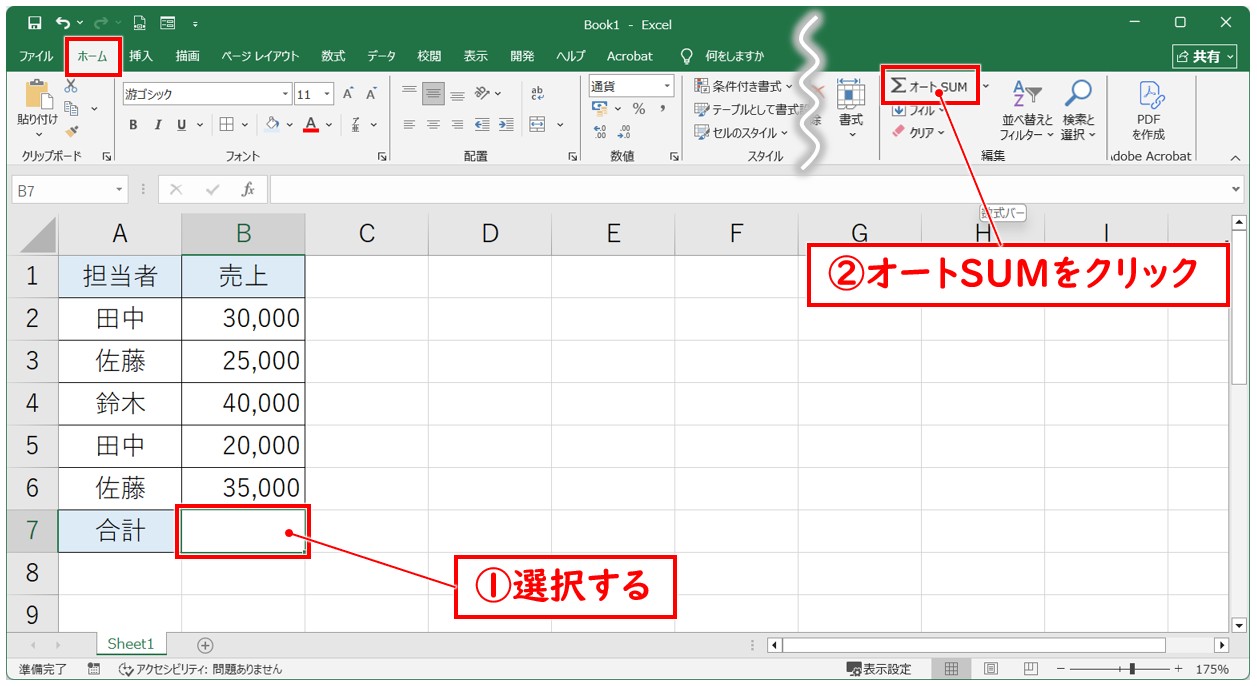

SUM関数を挿入する手順

SUM関数は、手入力でも挿入できますが、「ホーム」タブのボタンから簡単に使うこともできます。

- 合計を表示したいセルを選択

たとえば、セル【B7】に合計を表示したい場合は、セル【B7】をクリックします。 - 「ホーム」タブをクリック

- 「編集」グループ内の「オートSUM」ボタンをクリック

自動的に合計範囲が選択されます。 - 範囲を確認して「Enter」キーを押す

合計したい範囲が正しく選ばれていれば、そのまま「Enter」キーを押します。

これで合計が表示されます。

SUMIF関数(条件付きで合計)

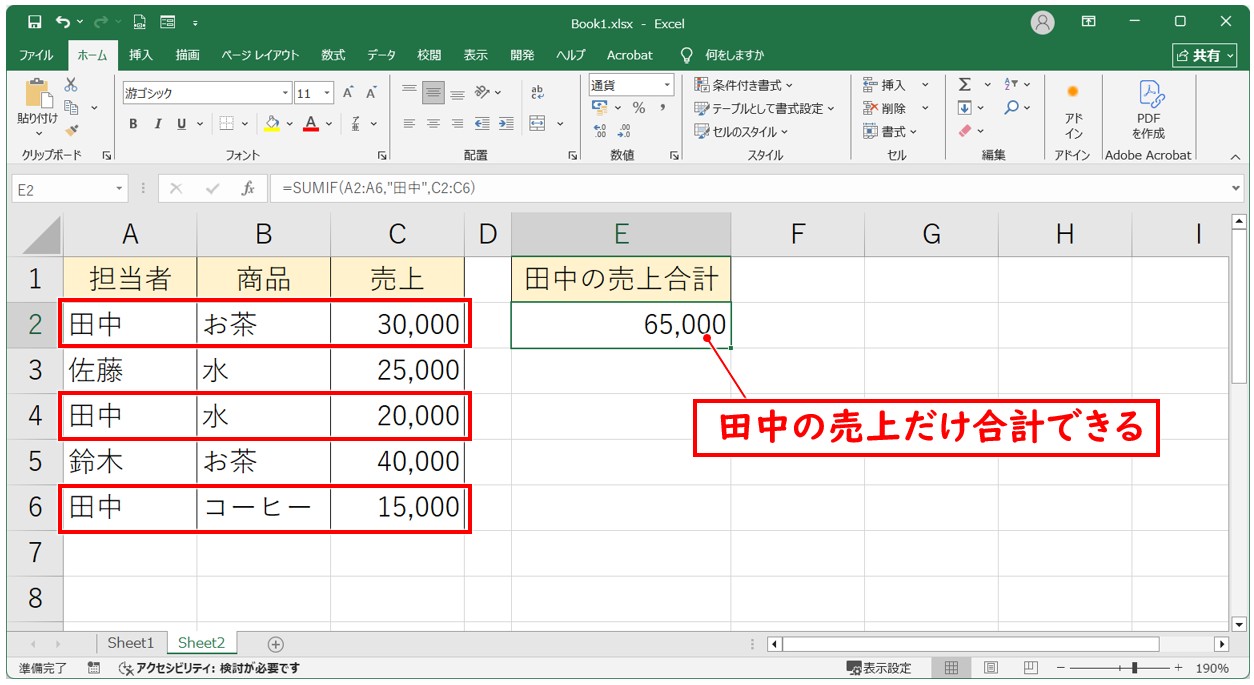

SUMIF関数は、特定の条件に当てはまるデータだけを合計する関数です。

たとえば、「担当者が田中の売上だけ合計したい」や「4月の売上だけを足したい」といったときに使います。

構文は

=SUMIF(範囲, 条件, [合計範囲])

このようになっています。

各引数の意味は

- 範囲:条件を調べたいセル範囲を指定します。

例:「担当者」が入力されているセル範囲など。 - 条件:合計したいデータの条件を指定します。

例:「田中」「4月」「>10000」など。 - [合計範囲]:実際に合計したい数値が入っている範囲を指定します。

例:「売上金額」が入力されているセル範囲など。

このようになります。

どんな時に使うのか

- 担当者ごとや月ごとの売上を集計したいとき

- 条件に合うデータだけを自動で合計したいとき

- フィルターや並べ替えをせずに、条件で素早く集計したいとき

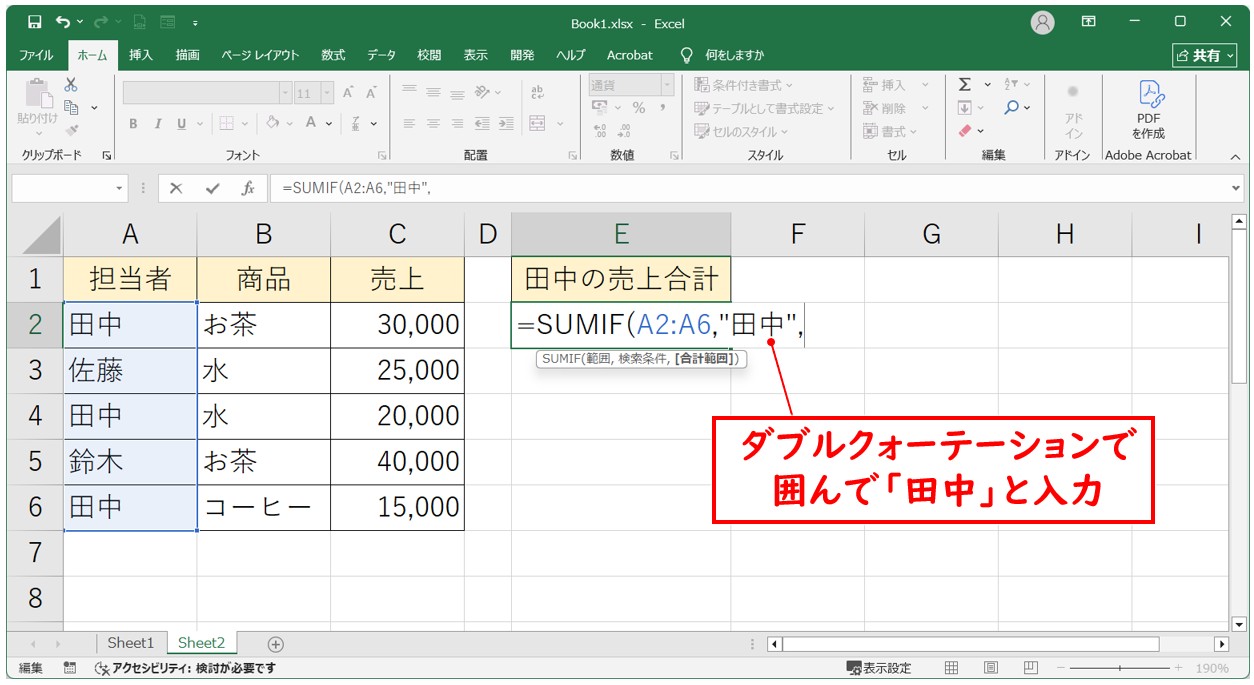

SUMIF関数を挿入する手順

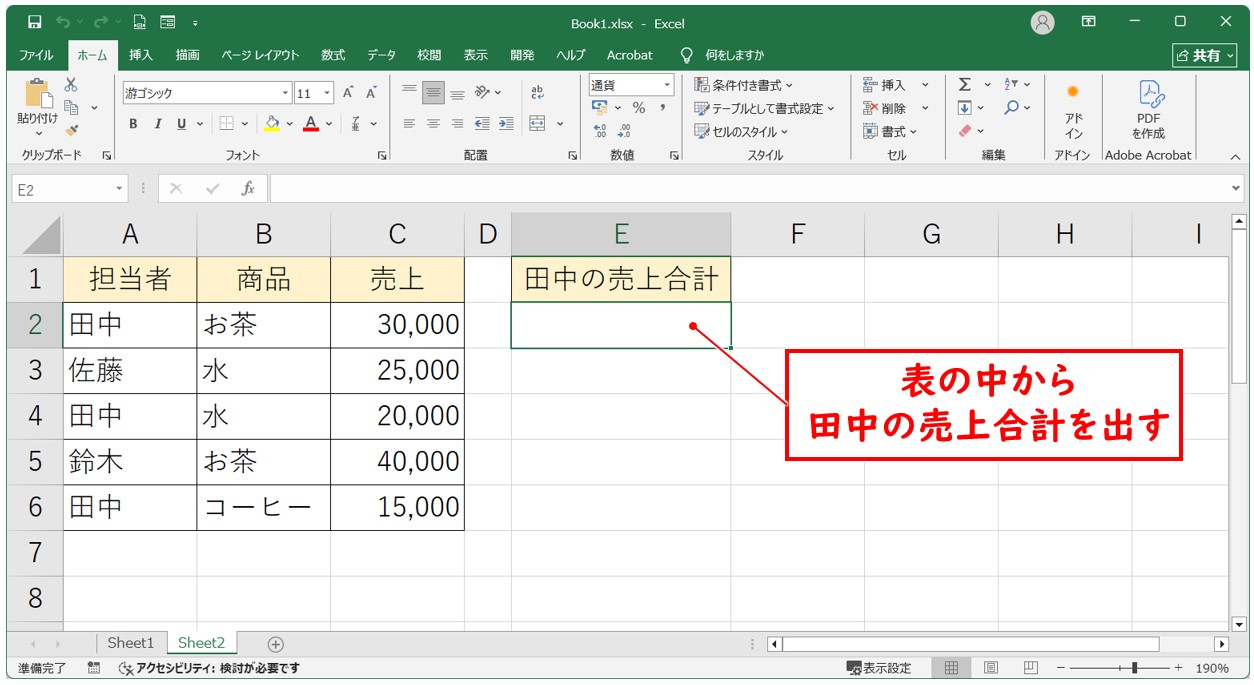

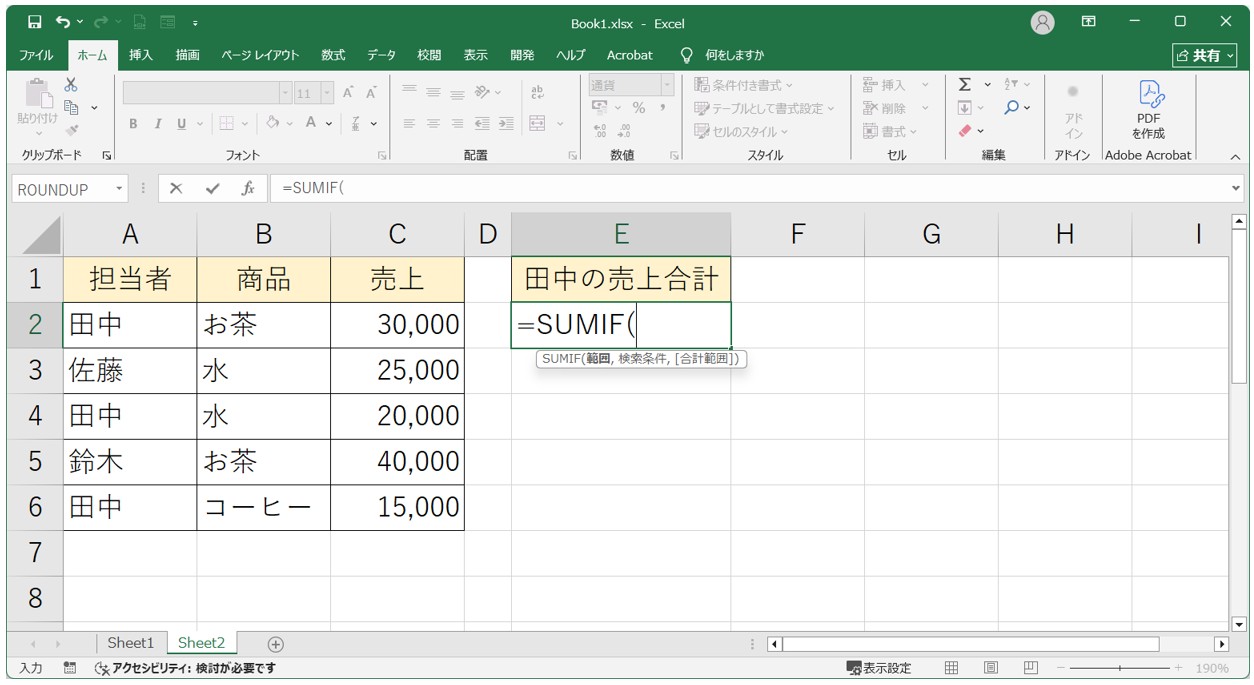

- 合計を表示したいセルを選択

たとえば、セル【E2】に「田中さんの売上合計」を表示したい場合は、セル【E2】をクリックします。 - 半角で「=」を入力し、関数名を入力する

セルに「=SUMIF(」と入力します。

途中まで入力すると、候補一覧が表示されます。

候補の中から「SUMIF」をダブルクリックまたは「Tab」キーで確定できます。 - 引数を順に指定する

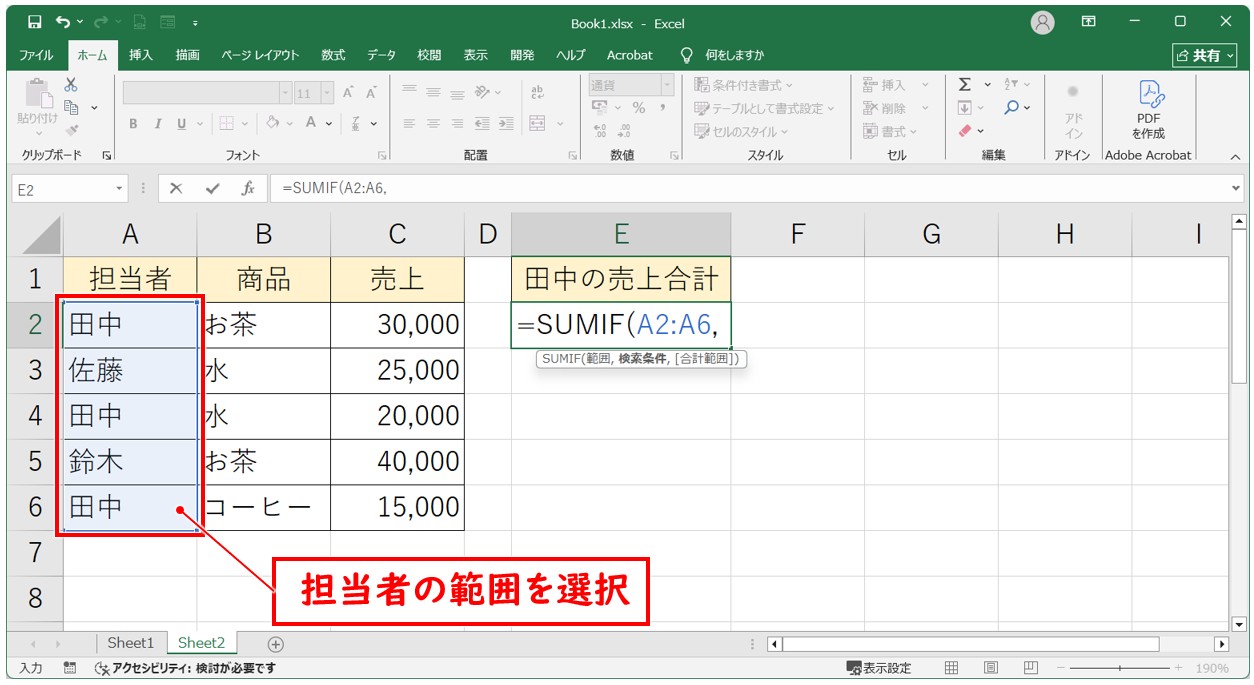

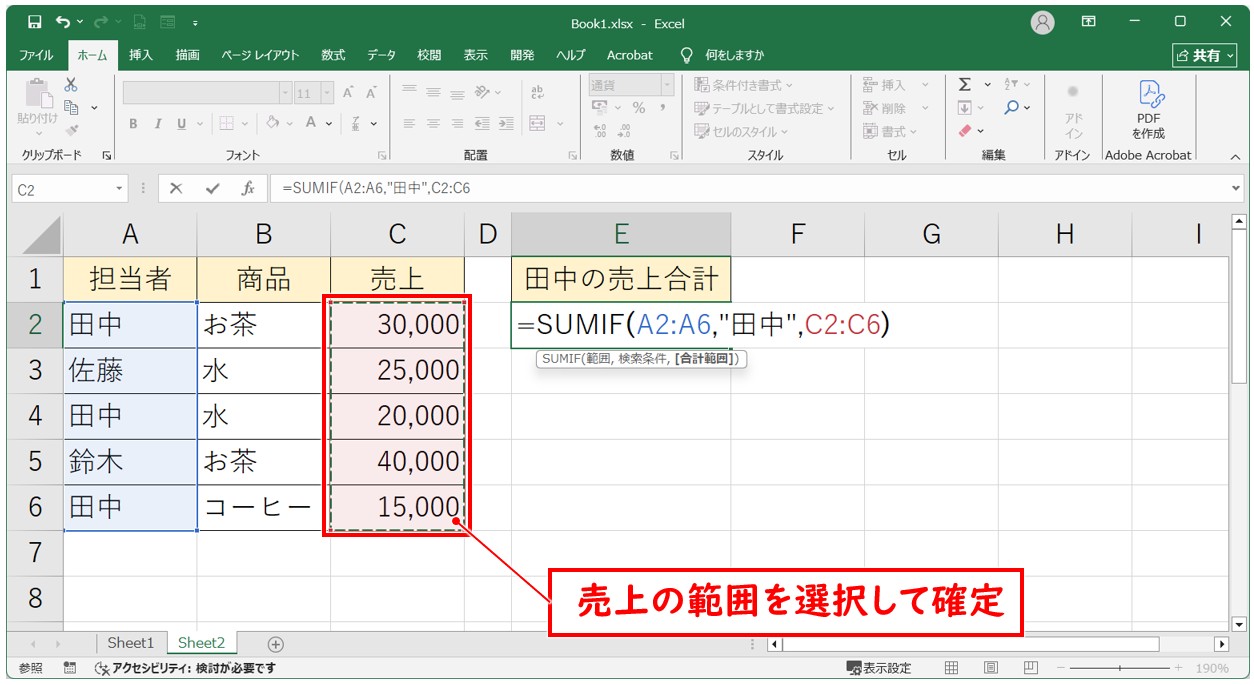

以下の順で入力していきます。

- 条件を調べたい範囲(例:【A2:A6】)

- 条件(例:「田中」)

- 合計したい範囲(例:【C2:C6】)

例:「=SUMIF(A2:A6,"田中",C2:C6)」 - 「Enter」キーを押す

入力が終わったら「Enter」キーを押すと、指定した条件に合うデータの合計が表示されます。

Excel(エクセル)の操作が苦手な方のために、操作する上でのコツをまとめたページを用意しました。

「パソコン教室パレハのLINE友達登録」(無料)で「パソコンに役立つ豪華15大特典」をお送りしております。

Excel(エクセル)の操作はもちろん、パソコンが苦手な方に役立つ特典を15個ご用意しております。

良かったら下記からご登録ください。

SUMIFS関数(複数の条件付きで合計)

SUMIFS関数は、複数の条件に当てはまるデータだけを合計する関数です。

先ほど紹介した「SUMIF」関数の強化版で、「担当者が田中 かつ 商品がお茶の売上を合計したい」など、2つ以上の条件を同時に指定できます。

構文は

=SUMIFS(合計範囲, 条件範囲1, 条件1, [条件範囲2, 条件2], …)

このようになっています。

各引数の意味は

- 合計範囲:実際に合計したい数値が入っているセル範囲を指定します。

例:売上金額のセル範囲【C2:C6】など。 - 条件範囲1:1つ目の条件を調べたい範囲を指定します。

例:担当者名が入力されている範囲【A2:A6】など。 - 条件1:条件範囲1に対して、どんな値を抽出するか指定します。

例:「田中」「=4月」など。 - [条件範囲2, 条件2]:2つ目以降の条件を指定します。必要に応じて追加できます。

このようになります。

どんな時に使うのか

- 複数の条件で絞り込んで合計したいとき

- 「担当者が田中で、商品がアイス」のように条件を組み合わせたいとき

- 「売上が10,000円以上で、地域が東京」など、データを条件で分析したいとき

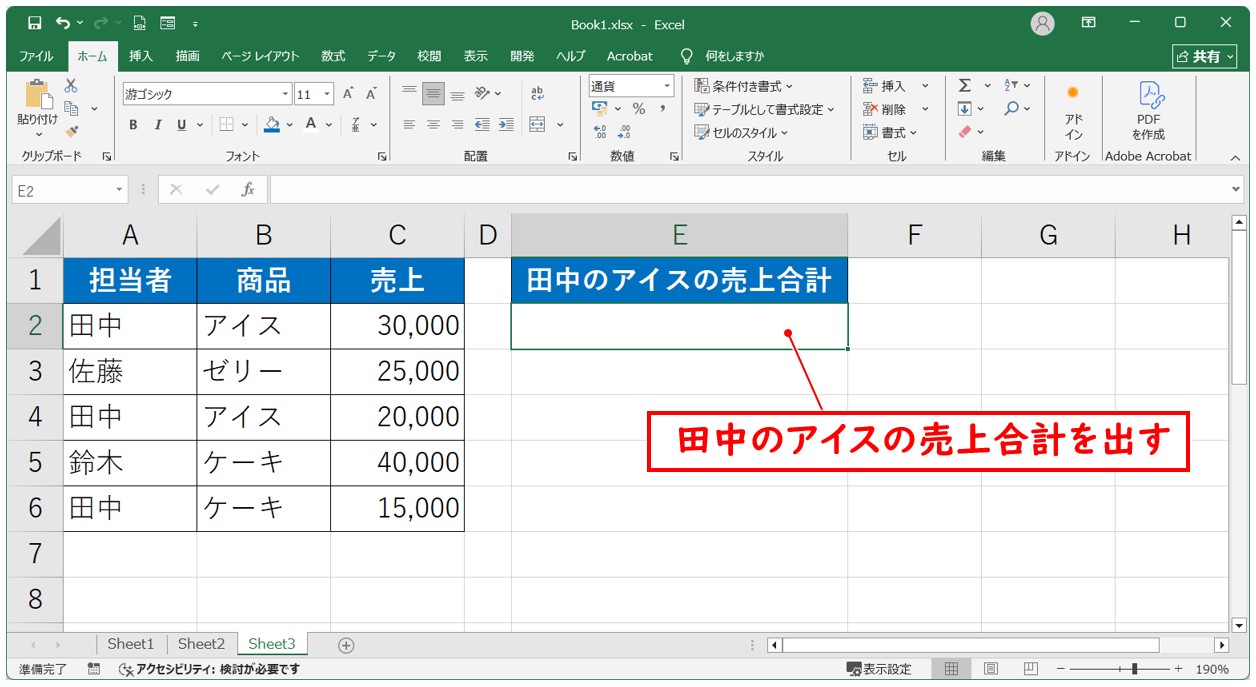

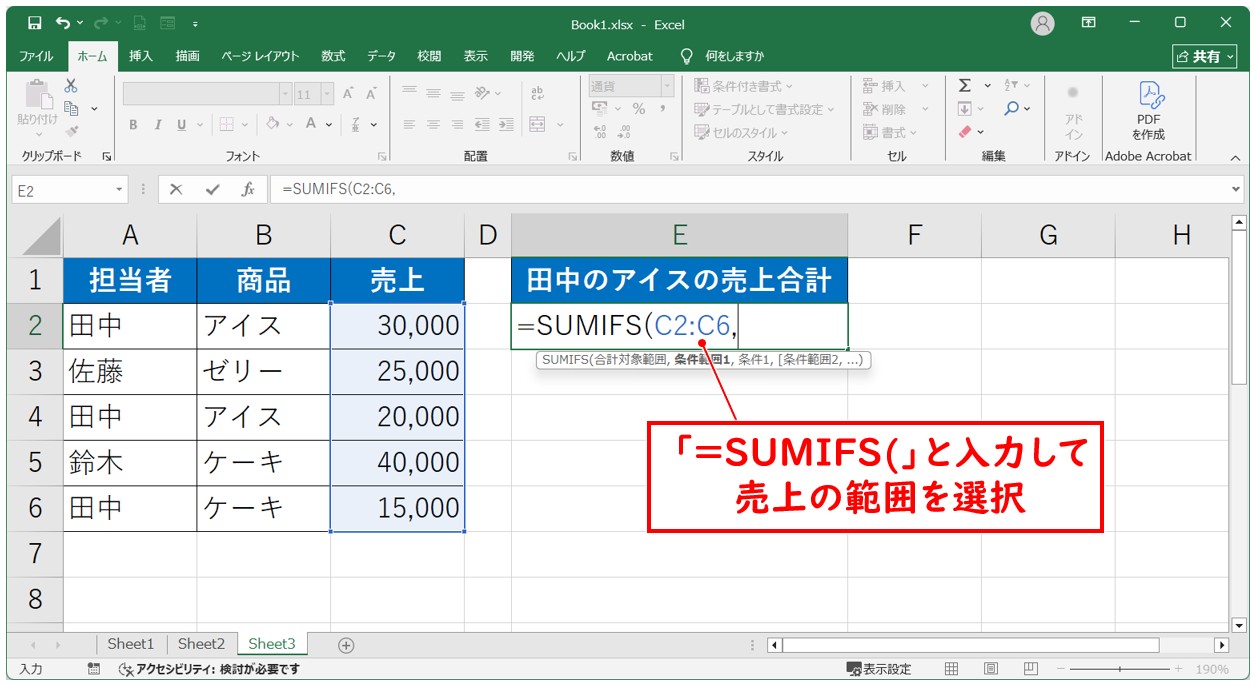

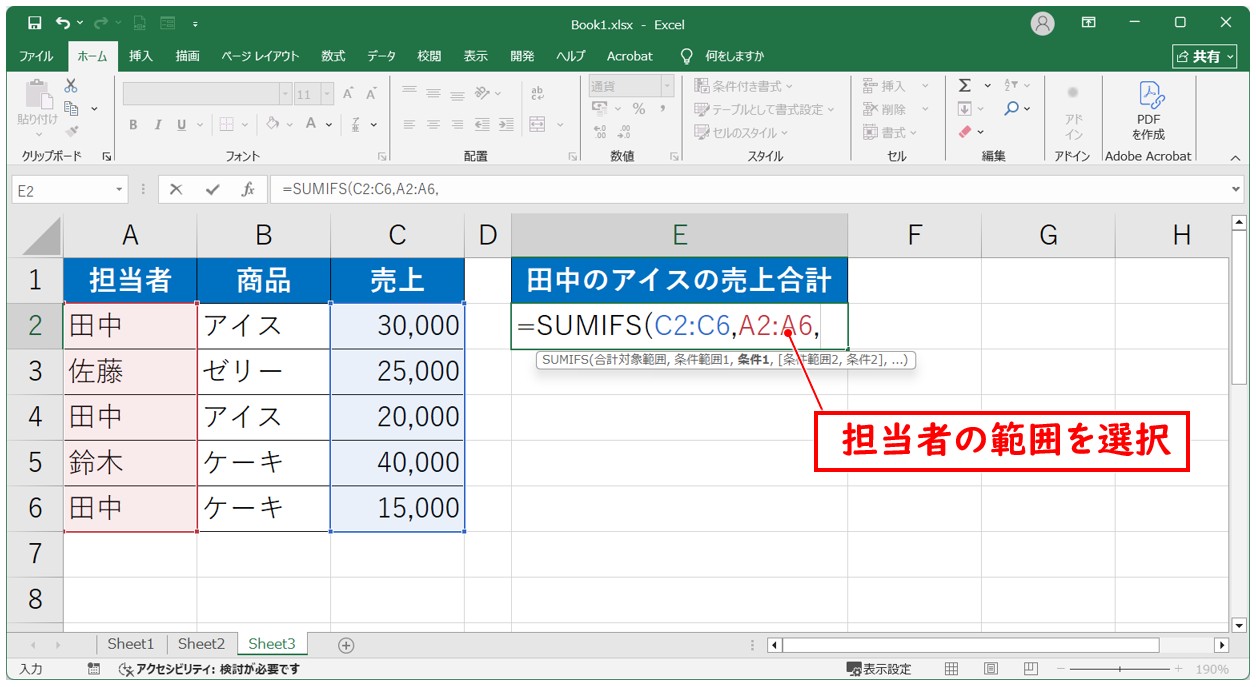

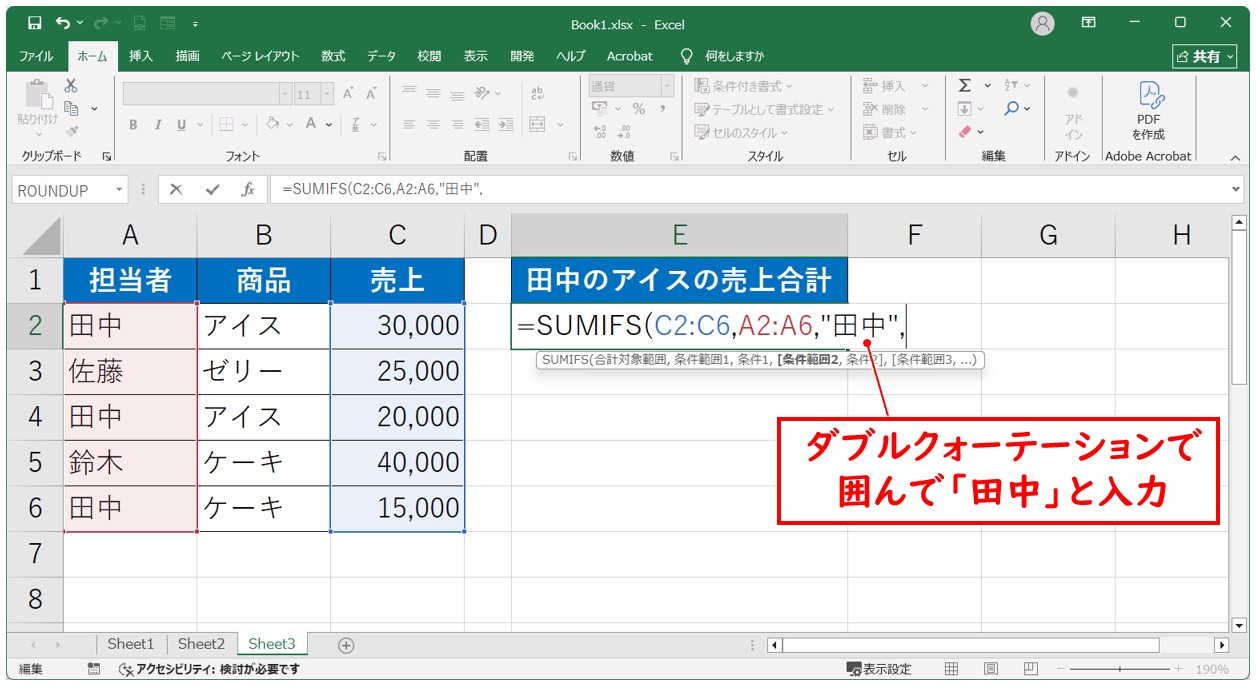

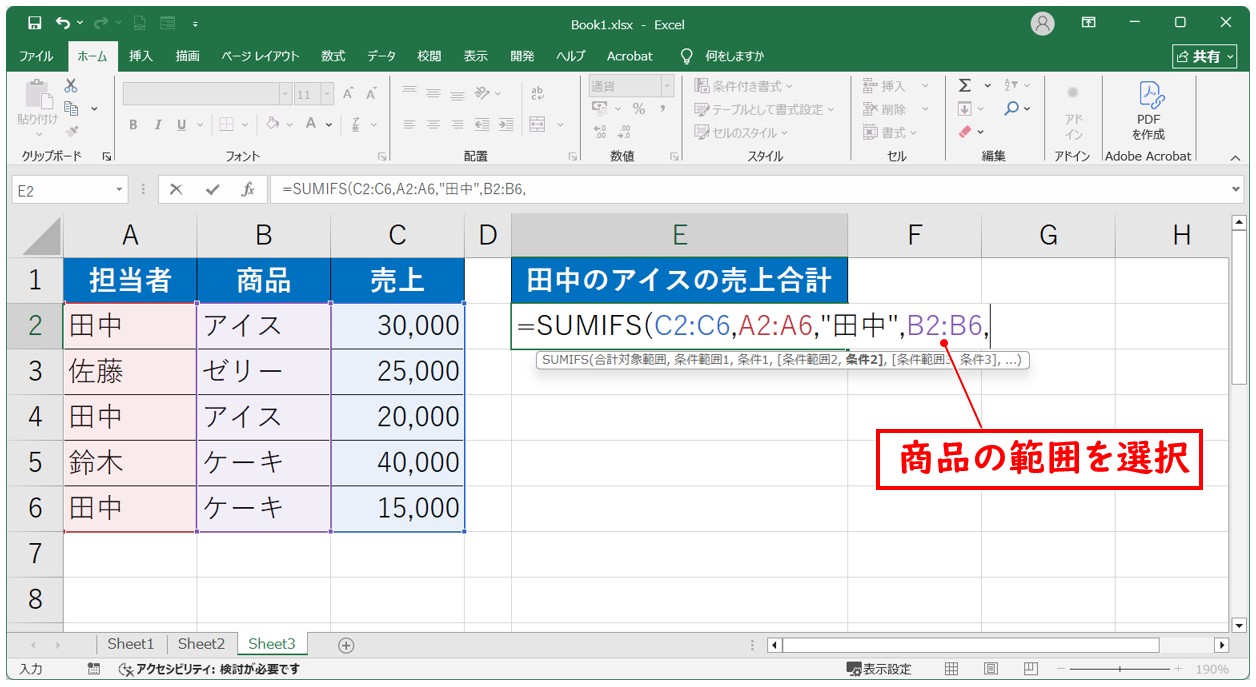

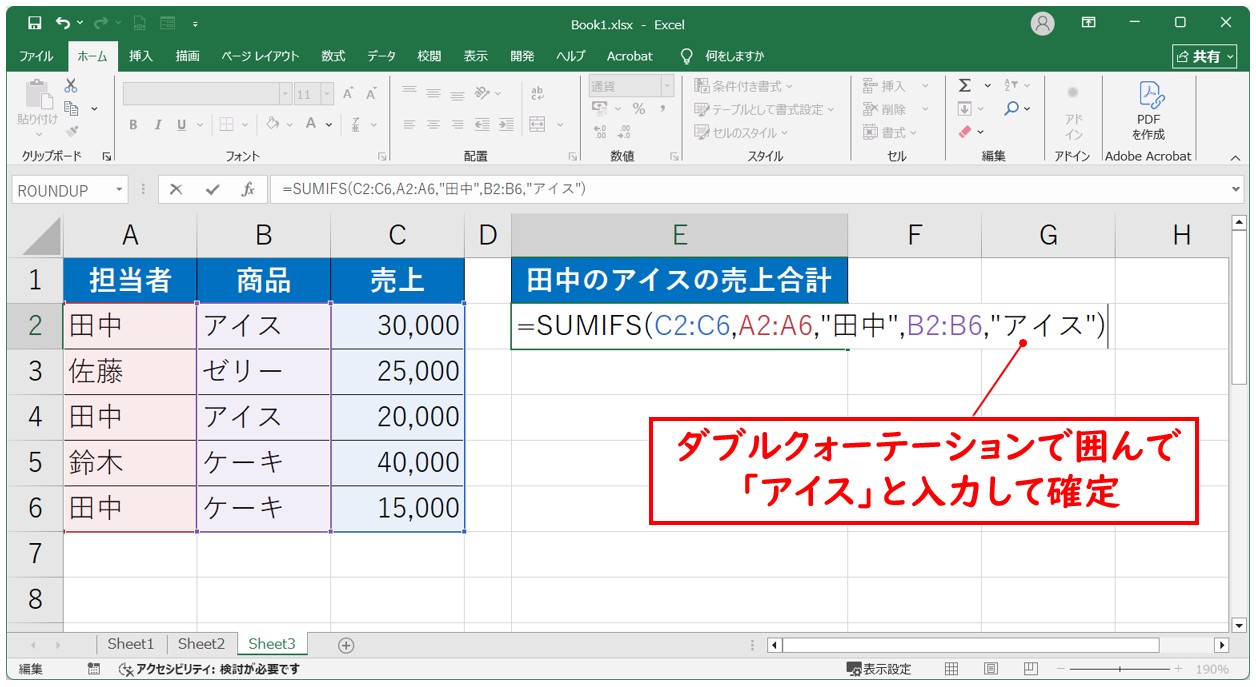

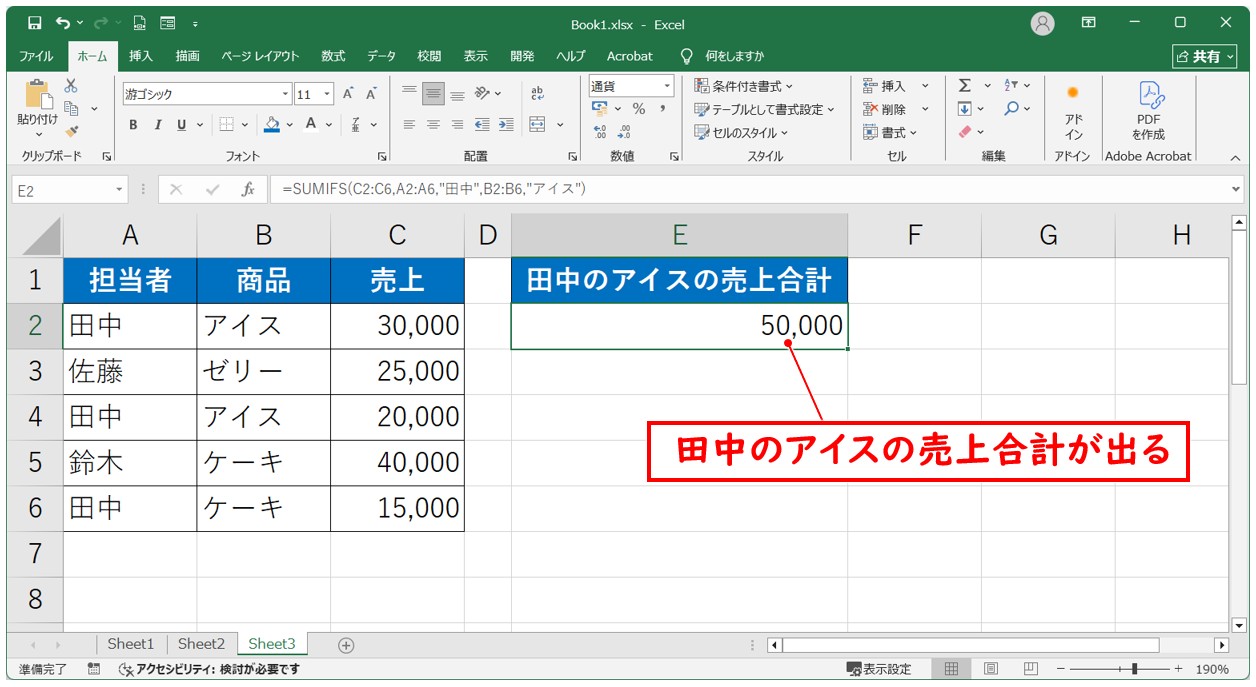

SUMIFS関数を挿入する手順

- 合計を表示したいセルを選択

たとえば、セル【G2】に結果を表示したい場合、セル【G2】をクリックします。 - 半角で「=」を入力し、関数名を入力する

セルに「=SUMIFS(」と入力します。 - 引数を順に指定する

以下のように、条件の範囲と条件を順番に入力していきます。

- 合計範囲:【C2:C6】

- 条件範囲1:【A2:A6】(担当者)

- 条件1:「田中」

- 条件範囲2:【B2:B6】(商品)

- 条件2:「アイス」

入力例:「=SUMIFS(C2:C6,A2:A6,"田中",B2:B6,"アイス")」 - 「Enter」キーを押す

入力が終わったら「Enter」キーを押すと、条件に当てはまるデータの合計が表示されます。

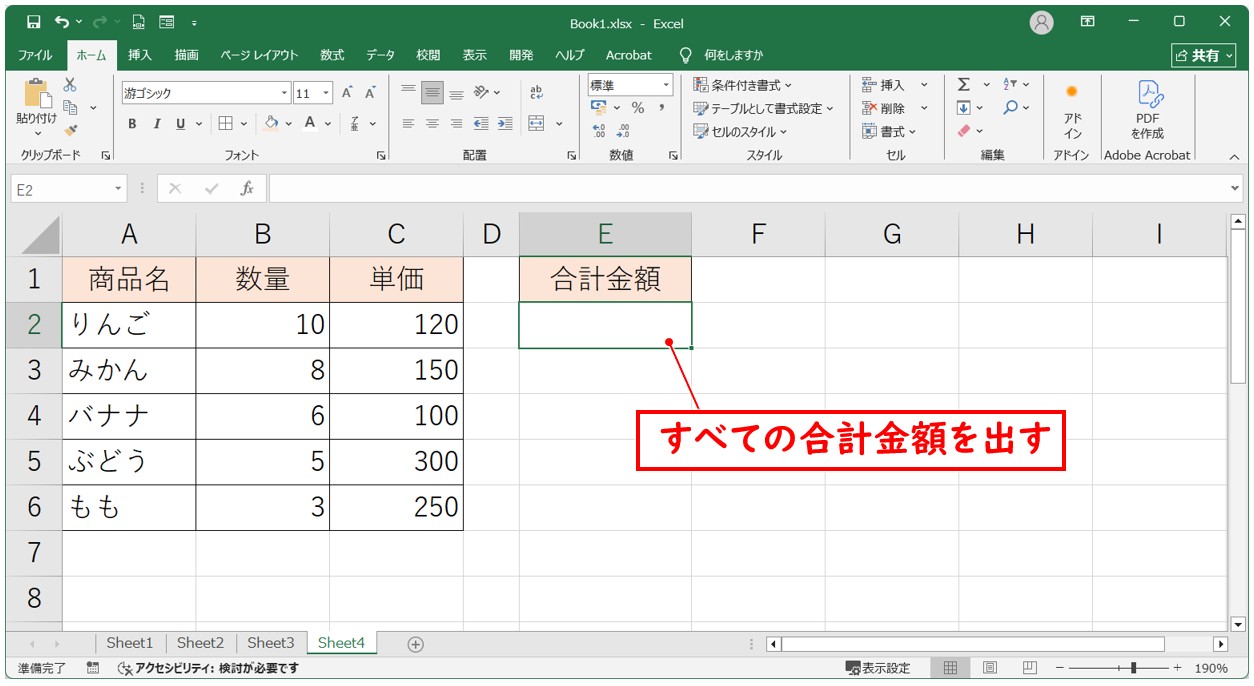

SUMPRODUCT関数(掛け算して合計)

SUMPRODUCT関数は、対応するセル同士を掛け算して、その合計を求める関数です。

聞き慣れない名前ですが、「掛け算の合計(積の合計)」を出すときにとても便利です。

「単価 × 数量」のような計算をまとめて行うときによく使われます。

構文は

=SUMPRODUCT(配列1, [配列2], …)

このようになっています。

各引数の意味は

- 配列1:掛け算したい最初の数値の範囲を指定します。

例:数量が入力されているセル範囲【B2:B6】など。 - [配列2]:もう一方の数値の範囲を指定します。

例:単価が入力されているセル範囲【C2:C6】など。

このようになります。

どんな時に使うのか

- 「数量 × 単価」の合計金額を一度に求めたいとき

- 表全体を自動で掛け算して合計したいとき

- 複数のセルを一つずつ掛け算して足す手間を省きたいとき

たとえば、次のような計算を手作業で行うと、

=B2*C2 + B3*C3 + B4*C4 + B5*C5 + B6*C6

と長くなりますが、SUMPRODUCT関数を使えば

=SUMPRODUCT(B2:B6,C2:C6)

だけで済みます。

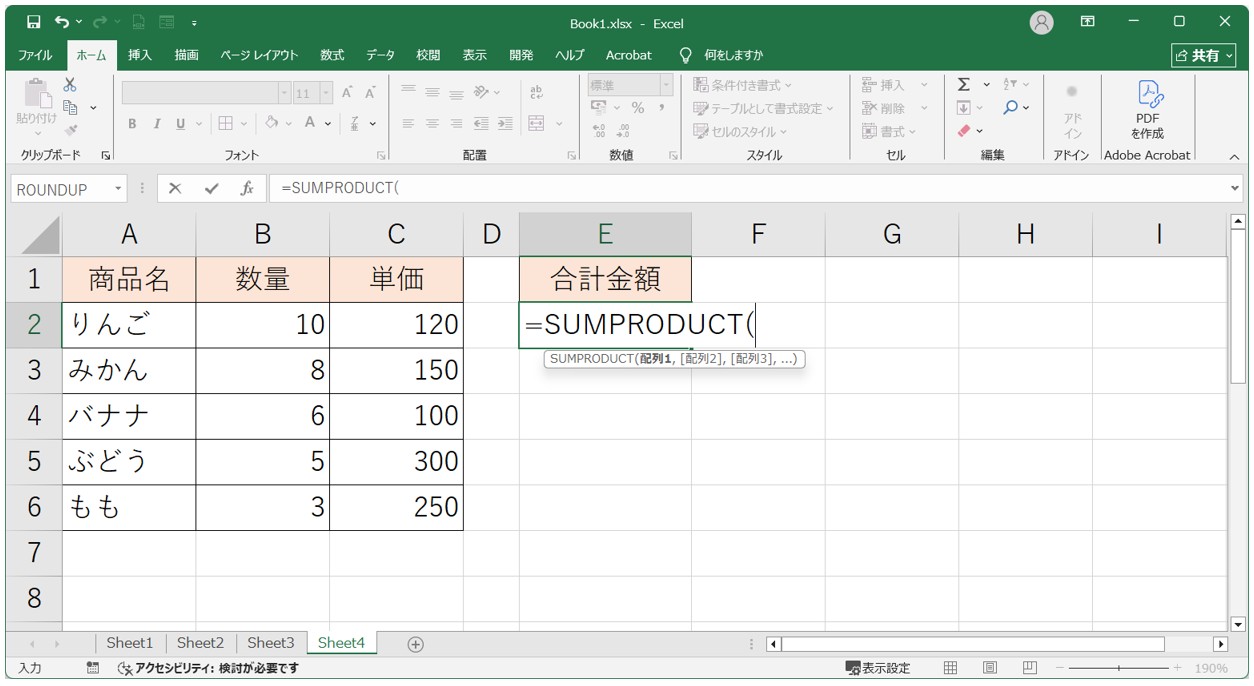

SUMPRODUCT関数を挿入する手順

- 結果を表示したいセルを選択

たとえば、セル【E2】に「合計金額」を表示したい場合は、セル【E2】をクリックします。 - 半角で「=」を入力し、「=SUMPRODUCT(」と入力します。

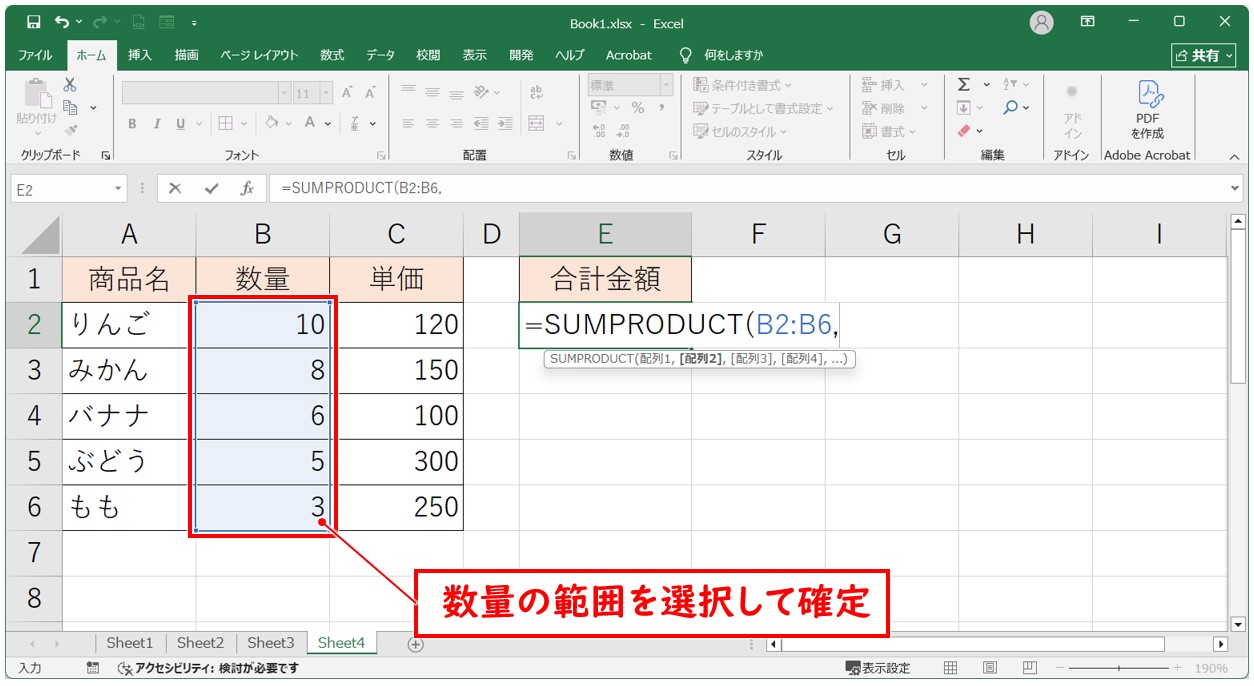

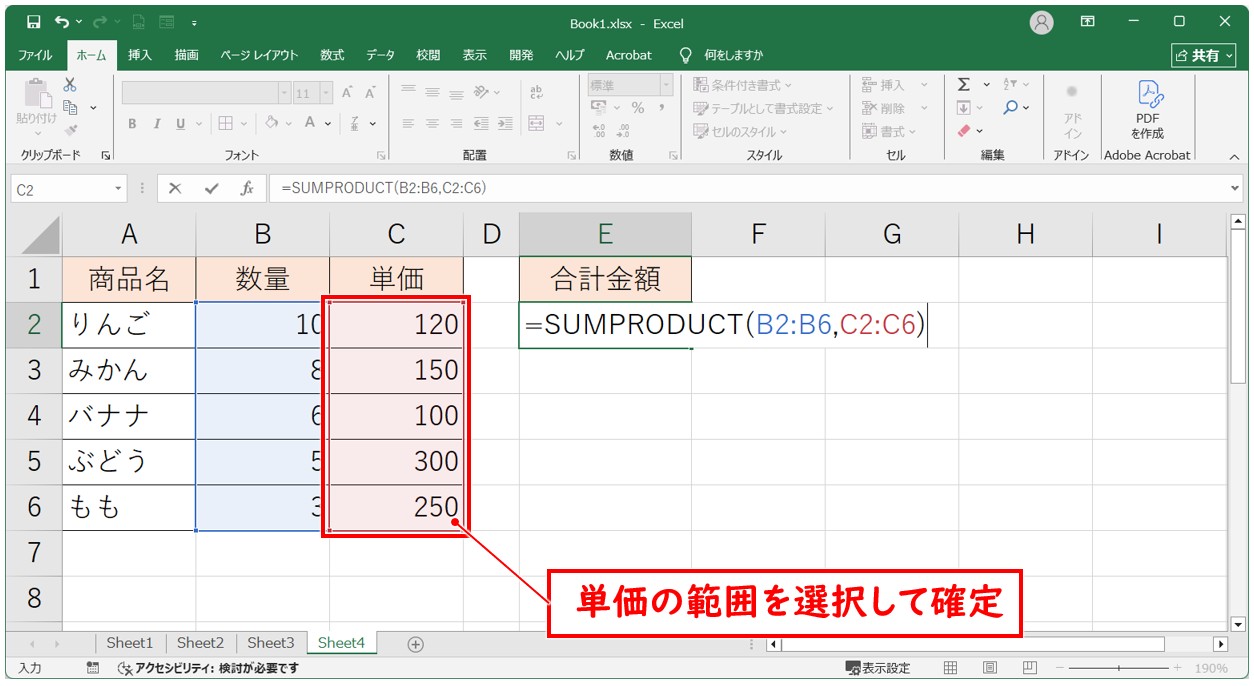

- 引数(範囲)を指定する

掛け算したい2つの範囲を入力します。

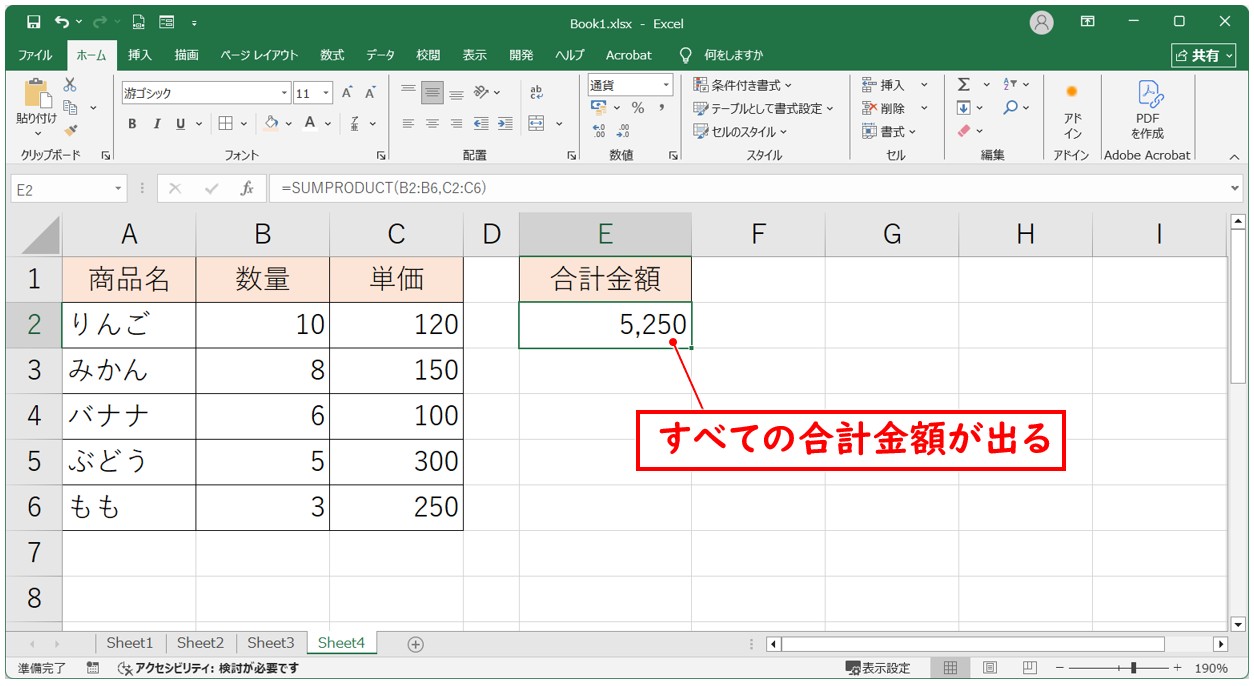

たとえば、数量が【B2:B6】、単価が【C2:C6】の場合は「=SUMPRODUCT(B2:B6,C2:C6)」のように入力します。 - 「Enter」キーを押して確定します。

計算結果(掛け算の合計)が表示されます。

このように、SUMPRODUCT関数を使うと、数量と単価の掛け算結果を自動で合計できるため、売上や仕入れなどの集計にとても便利です。

複雑な数式を使わずにまとめて計算できる、知っておくと役立つ関数です。

ExcelのSUM関数って難しい…

そんなお悩み、当教室のレッスンで一気に解決できます。

✔ 基本操作からしっかり学べる

✔ 「見てマネするだけ」で自然と覚えられる

✔ わからないところはすぐ質問できるから安心

文字を読むのが苦手でも大丈夫。

「実践重視のレッスン」+「元パソコンが苦手だった講師のサポート」で、着実に「感覚としてExcelに慣れていく」ようになります。

詳細は下記をご覧ください。

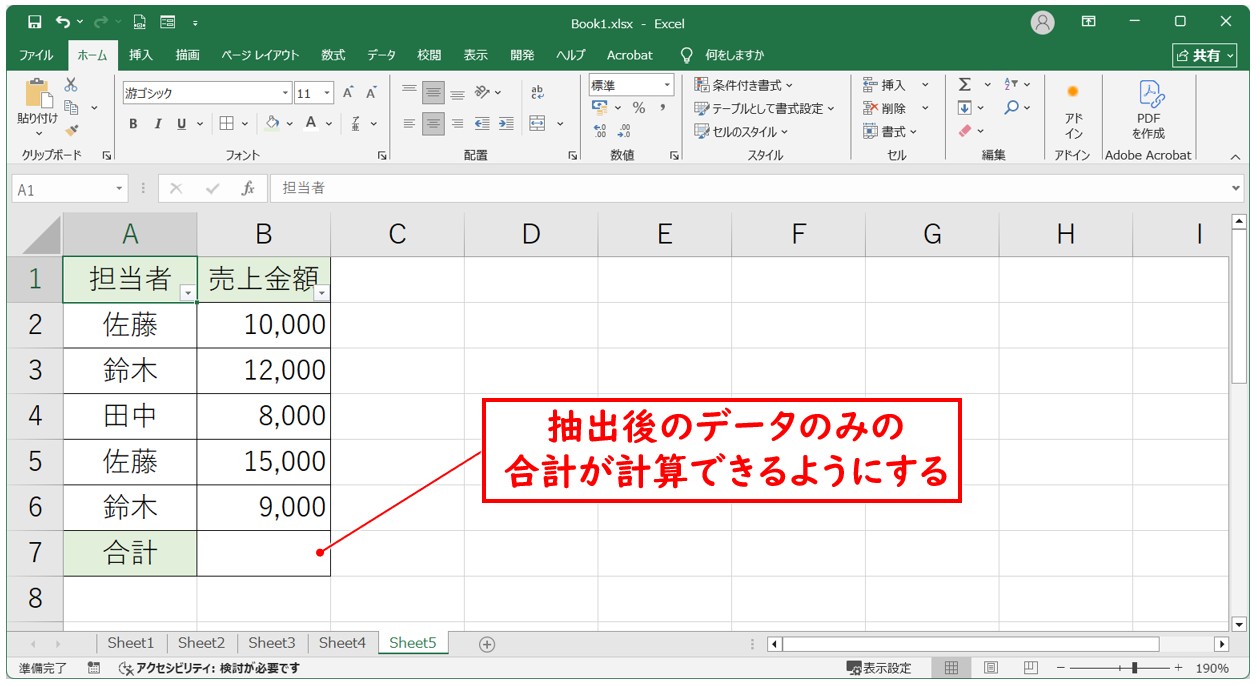

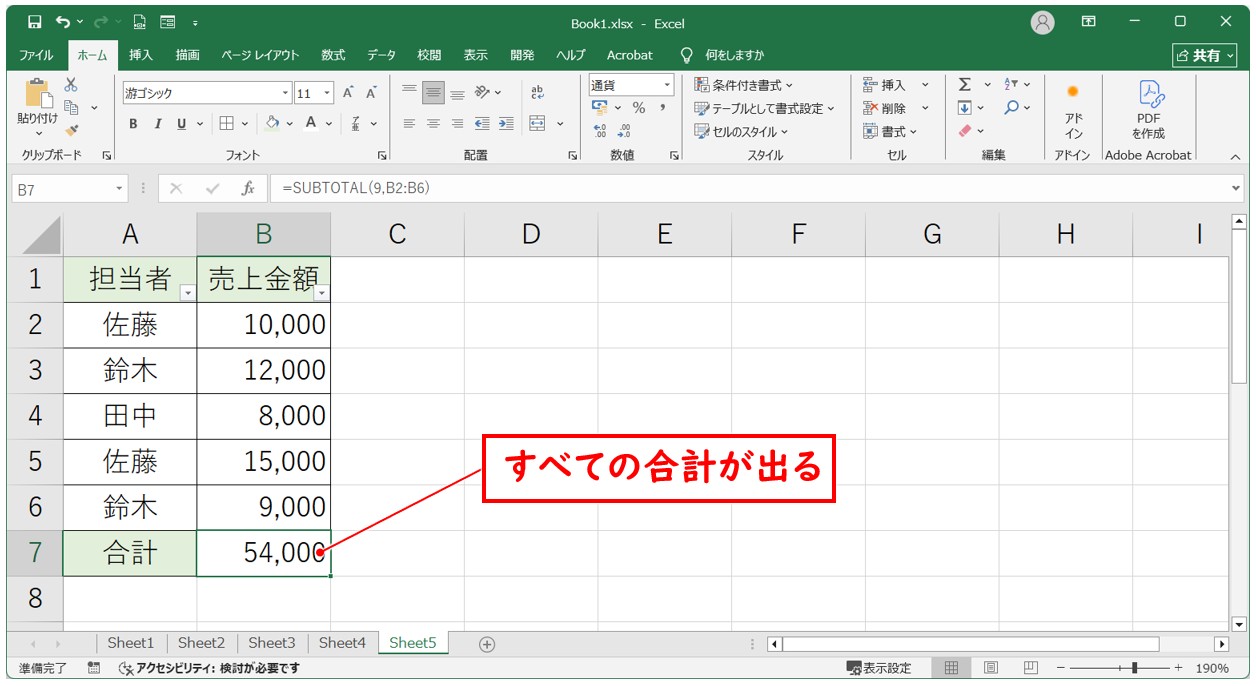

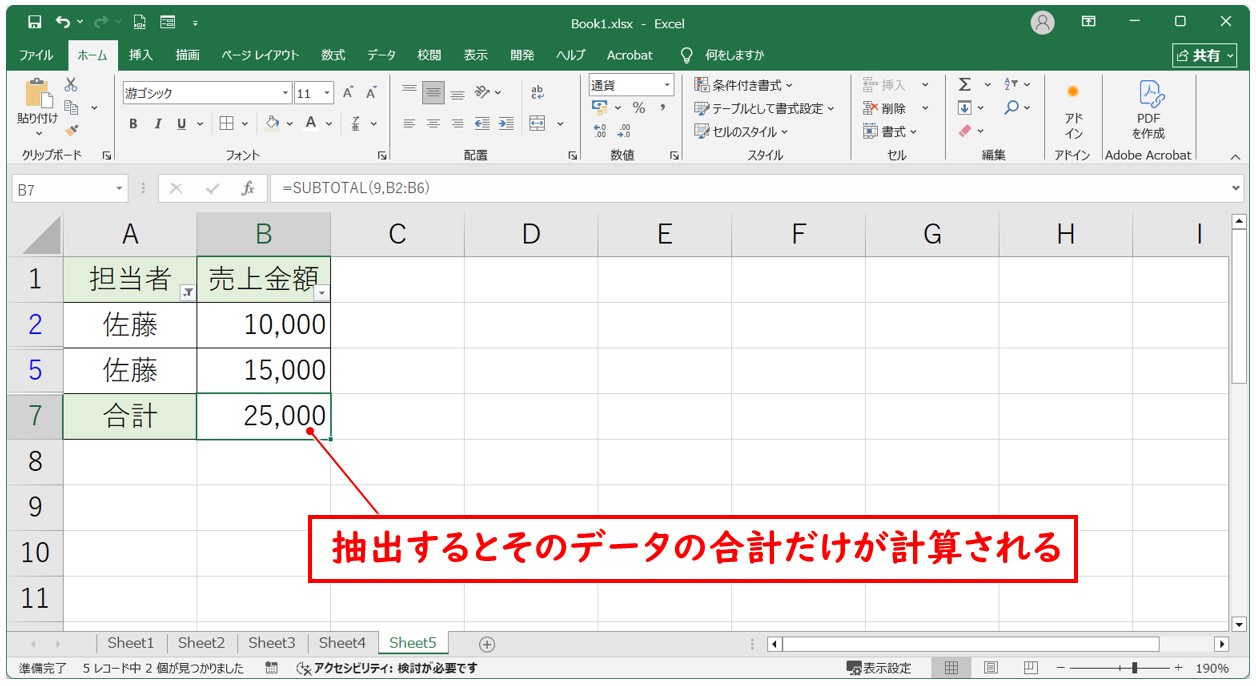

SUBTOTAL関数(集計用の合計)

SUBTOTAL関数は、フィルターで非表示になっているデータを除いて集計できる関数です。

たとえば、「合計」「平均」「最大値」などを求めたいときに使えます。

SUM関数との違いは、「フィルターで非表示の行を含めるか除外するか」を選べる点です。

構文は

=SUBTOTAL(集計方法, 参照1,...)

このようになっています。

各引数の意味は

- 集計方法:どの集計を行うかを指定します。

例)

9:合計、1:平均、2:個数、4:最大値、5:最小値 など

※「101~111」の番号を指定すると、手動で非表示にした行も除外して計算できます。 - 参照1:集計の対象となるセル範囲を指定します。

このようになります。

どんな時に使うのか

- フィルターを使って必要なデータだけを絞り込み、その合計や平均を求めたいとき

- 一時的に行を非表示にして集計結果を確認したいとき

- 集計表を自動的に切り替えて確認したいとき

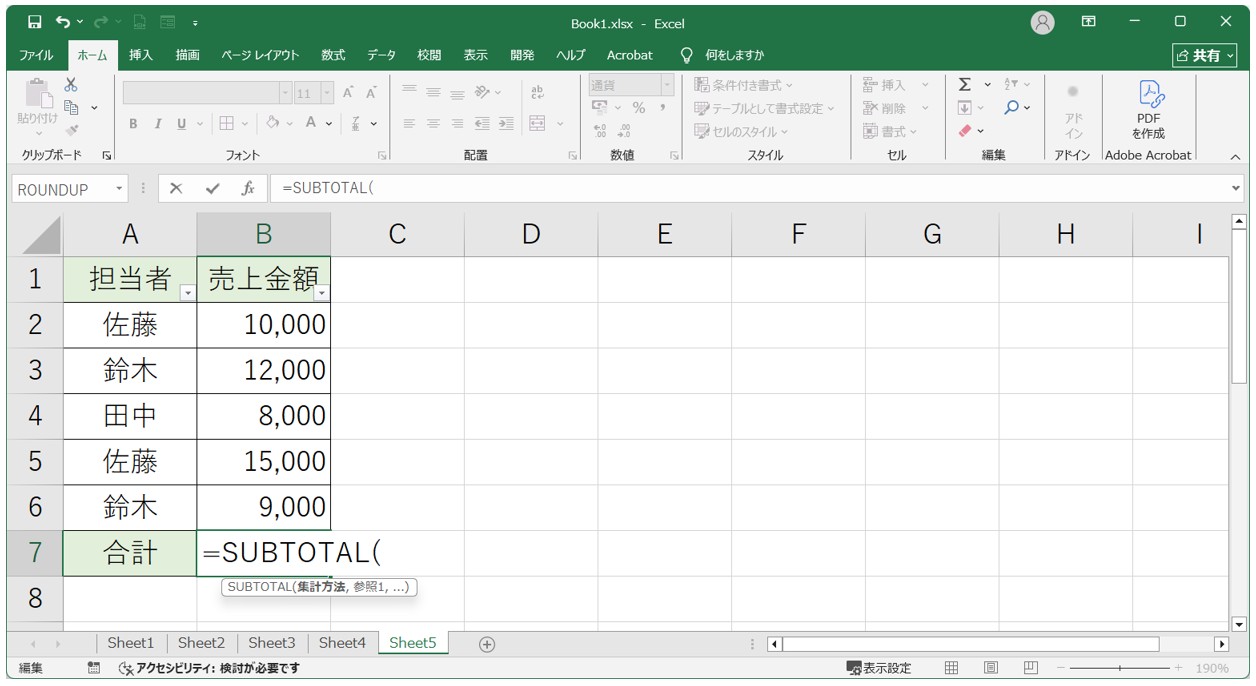

SUBTOTAL関数の挿入手順

- 半角入力モードで、集計したいセルに「=SUBTOTAL(」と入力します。

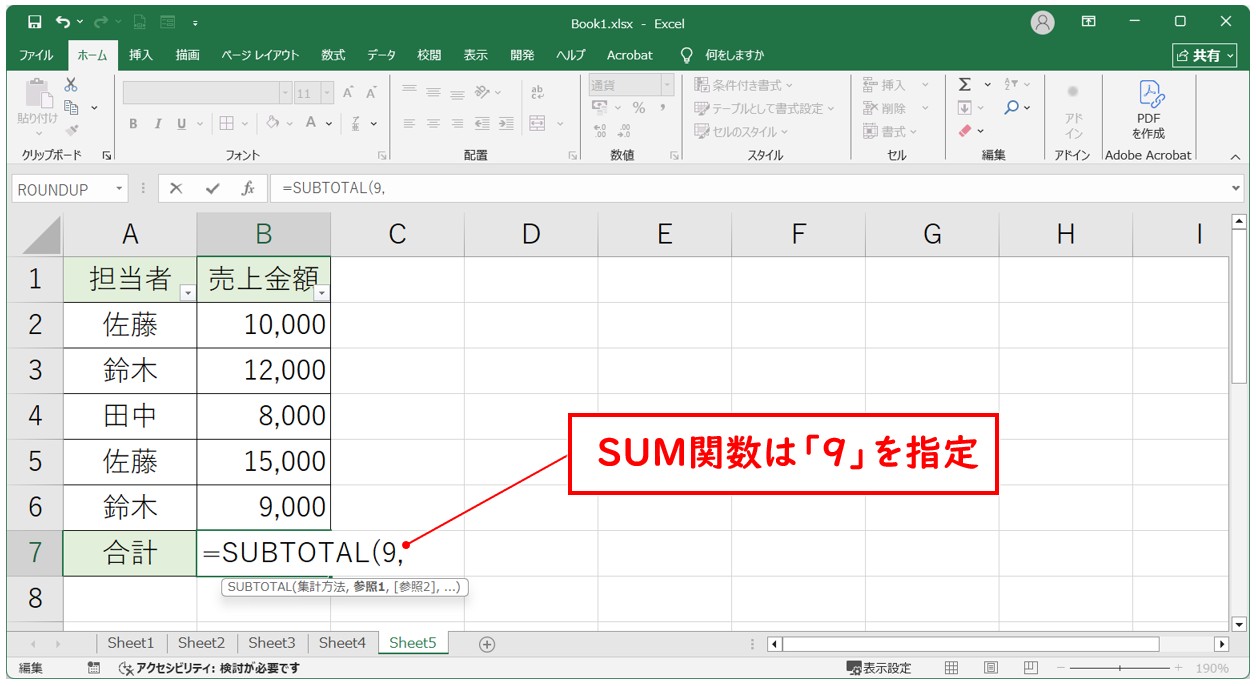

- 続けて、集計方法を指定します。

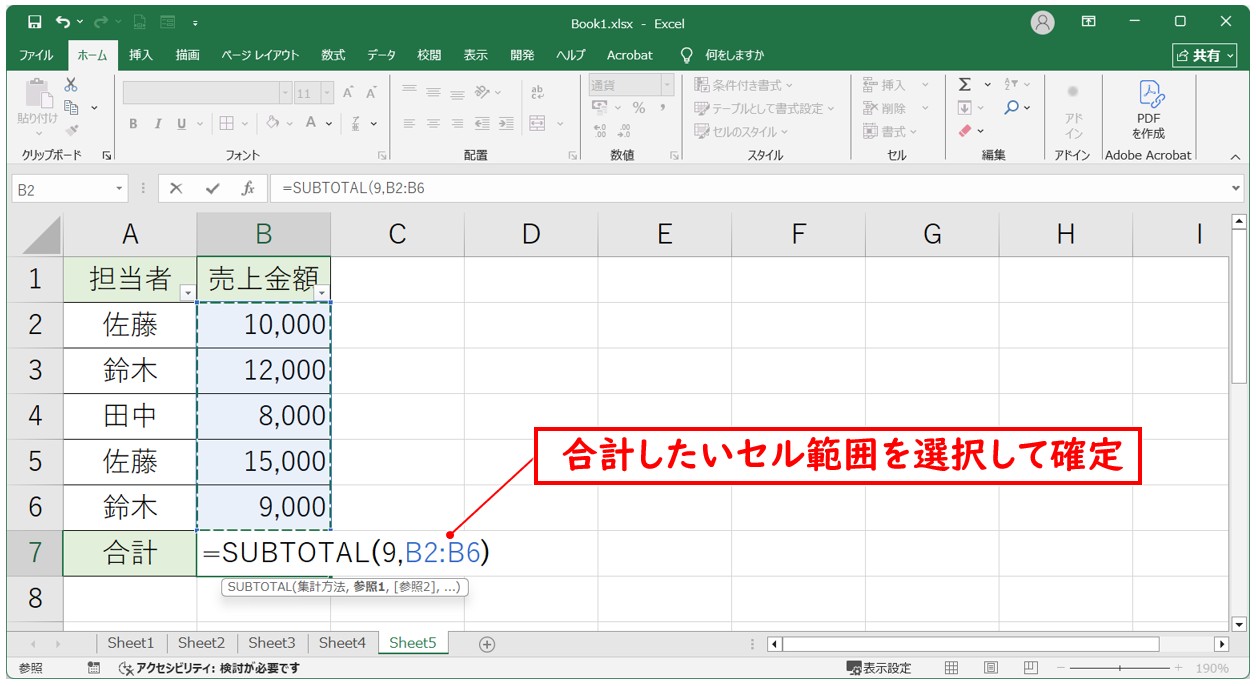

合計を求めたい時は「SUM関数」の「9」を指定します。 - さらに、2つ目の引数「範囲」に合計の計算に使う数値が入力されたセル範囲を選択します。

- 「Enter」キーで確定すると、指定した方法で集計結果が表示されます。

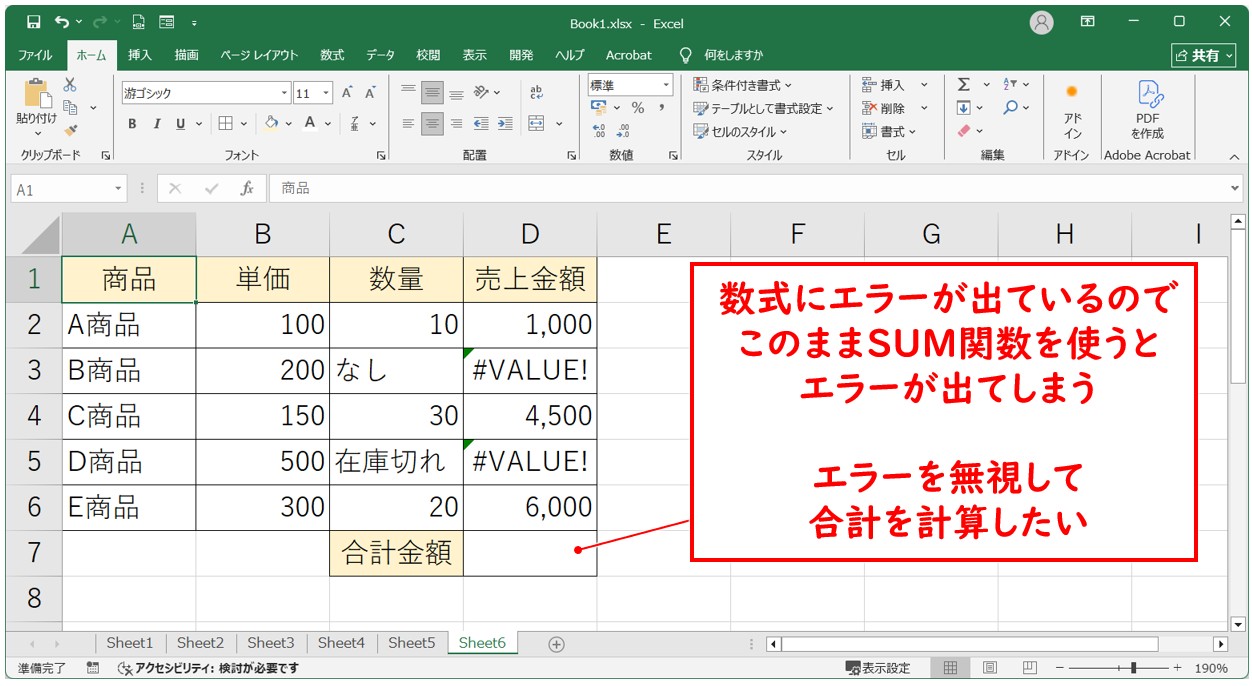

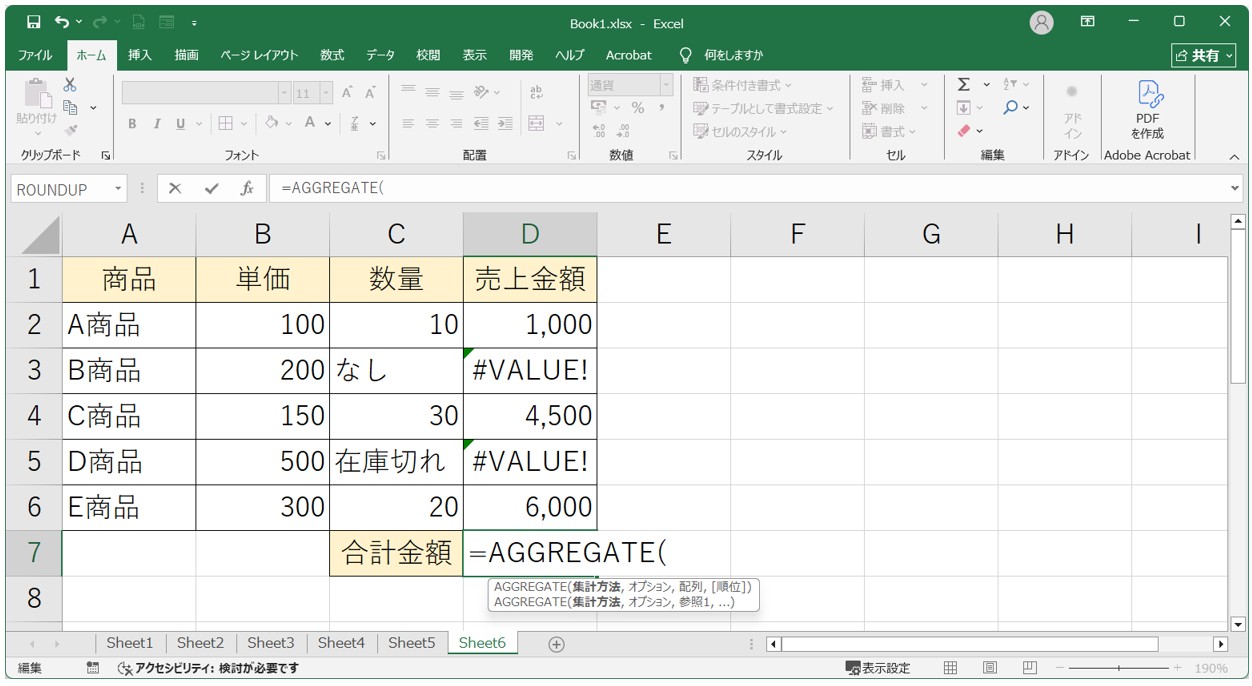

AGGREGATE関数(エラーや非表示を除外)

AGGREGATE(アグリゲート)関数は、複数の集計方法に対応した関数で、「SUBTOTAL関数」の上位版のようなイメージです。

合計だけでなく、平均・最大値・最小値など、さまざまな集計を行えます。

さらに、エラー値を無視したり、非表示のデータを除外したりできるのが特徴です。

構文は

=AGGREGATE(集計方法, オプション, 参照1, 参照2, ...,)

このようになっています。

各引数の意味は

- 集計方法:どの計算を行うかを数字で指定します(例:9=合計、1=平均、4=最大値 など)

- オプション:非表示行やエラー値を無視するかどうかを指定します(1~7 の数字で設定)

- 参照:集計したいセルの範囲を指定します

このようになります。

どんな時に使うのか

- エラー値を含むデータの合計や平均を求めたいとき

- フィルターで抽出したデータだけを集計したいとき

- 非表示の行を除外して集計したいとき

などに使います。

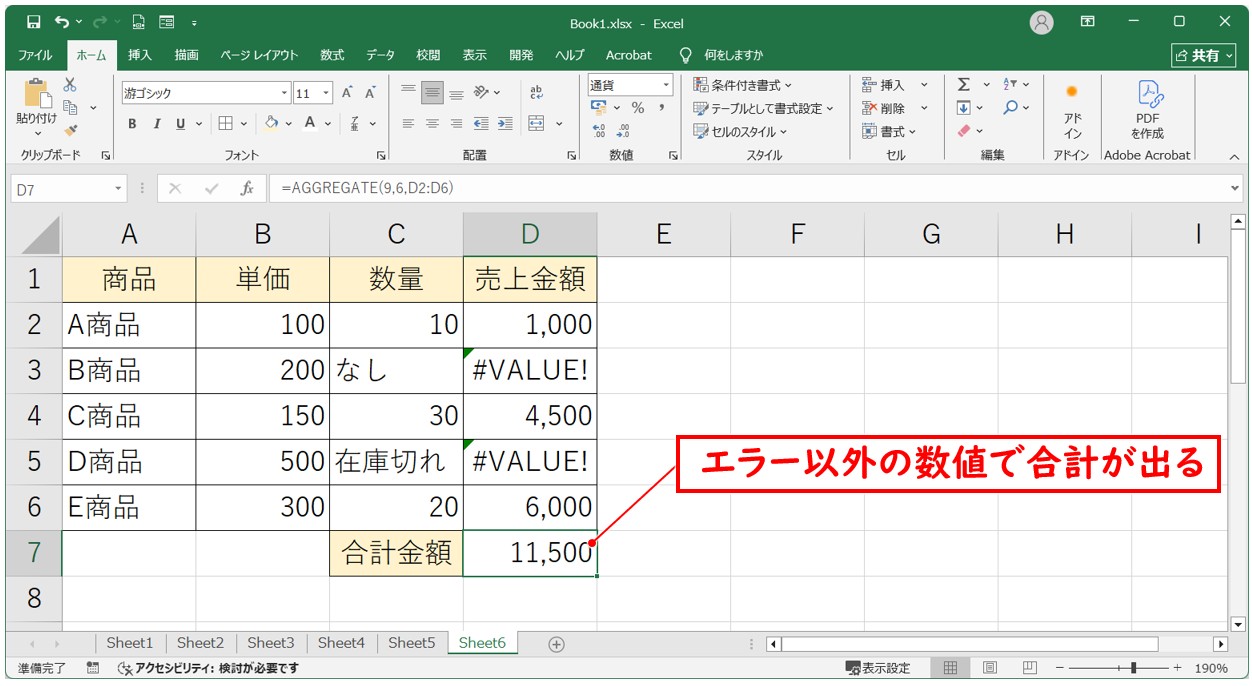

たとえば、売上データに「#DIV/0!」などのエラーが混ざっていても、AGGREGATE関数なら正しい合計を求められます。

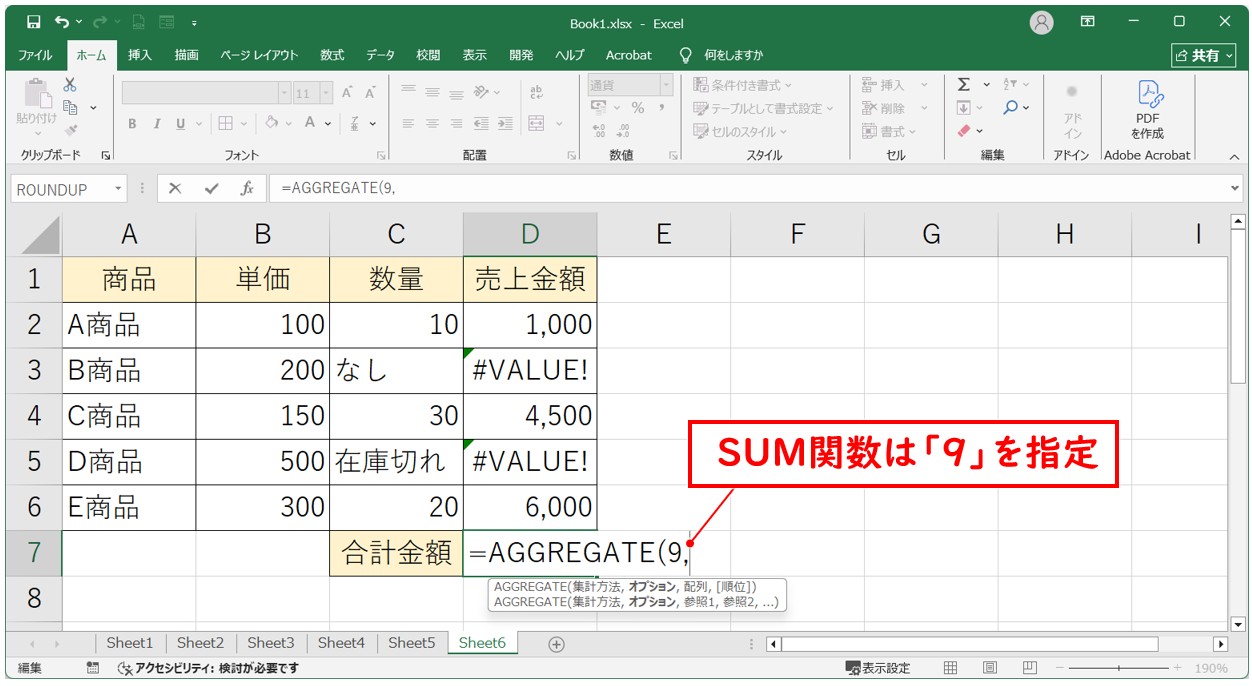

AGGREGATE関数の挿入手順

- 合計を表示したいセルをクリックします。

- 半角入力で「=AGGREGATE(」と入力します。

- 1つ目の引数「集計方法」には、どの計算を行うかを数字で指定します。

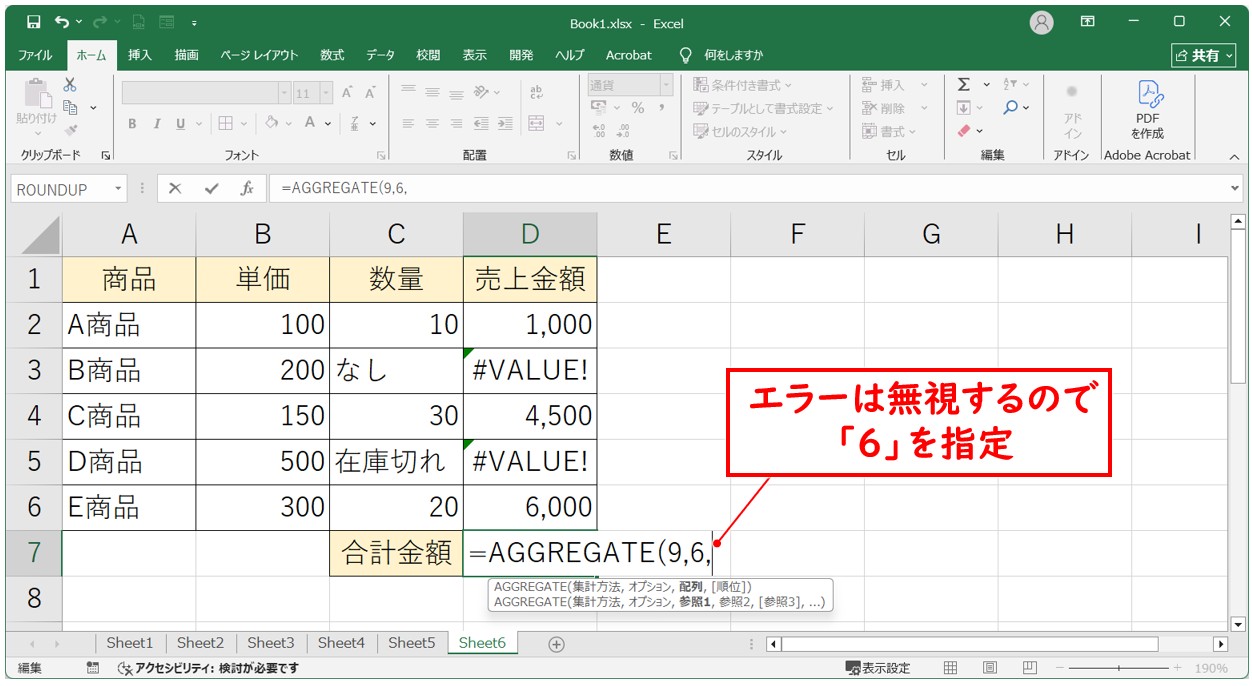

合計を求めたいので「9」を入力し、半角カンマ「,」を入力します。 - 2つ目の引数「オプション」には、無視したいデータの種類を指定します。

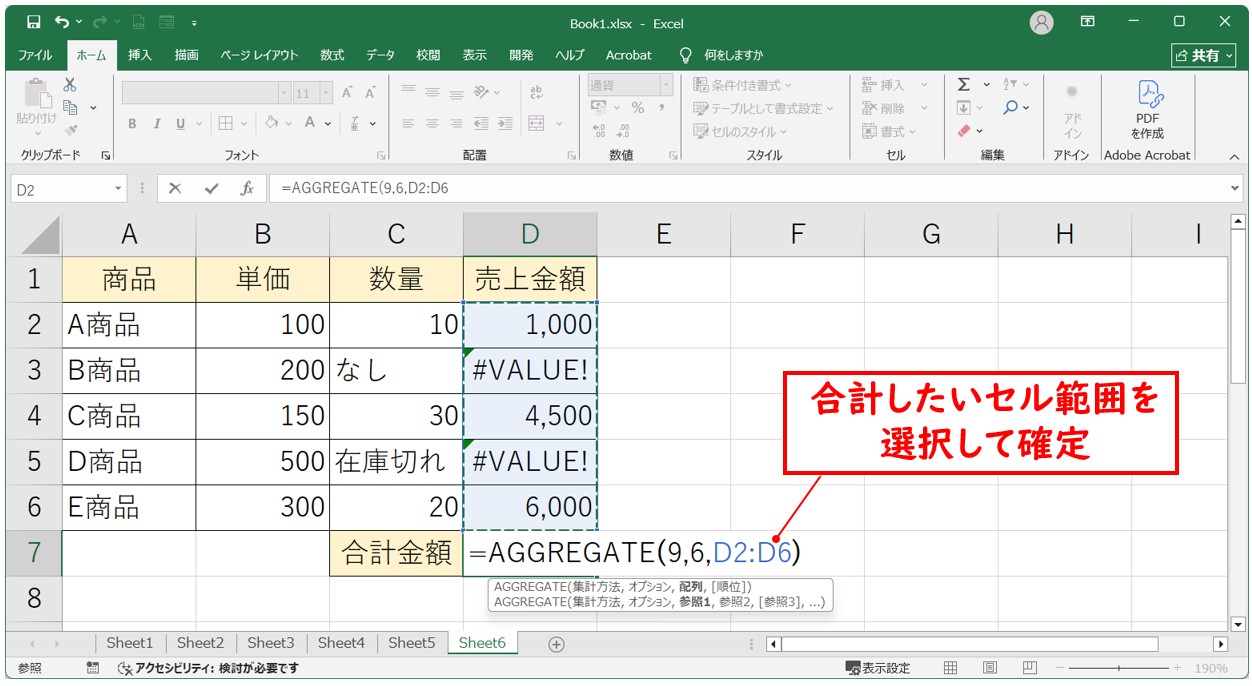

「エラー値を無視」する場合は「6」を入力し、再び半角カンマを入力します。 - 3つ目の引数「参照」には、集計したいセル範囲を指定します。

例:売上金額が入力されている範囲をドラッグして指定します。 - 「Enter」キーで確定すると、エラー値を無視した合計が表示されます。

DSUM関数(データベース型の合計)

DSUM関数は、「データベース形式の表から条件に合ったデータだけを合計する」関数です。

条件を指定して集計できるので、特定の担当者や特定の商品だけの売上合計を求めたいときに便利です。

SUMIFやSUMIFSより少し形式が厳密ですが、表を「データベース」と考えて操作すると理解しやすくなります。

構文は

=DSUM(データベース, フィールド, 条件)

このようになっています。

各引数の意味は

- データベース:集計対象となる表全体の範囲を指定します。

例:A1:B6 など、ヘッダーを含む範囲を指定します。 - フィールド:合計したい列を指定します。

列番号(例:2)

列名(ヘッダー名を「”売上金額”」のように文字列で指定) - 条件:集計の条件を指定する範囲。

条件もヘッダーを含む範囲で指定します。

1行目に列名、2行目以降に条件を入力します。

このようになります。

どんな時に使うのか

- 条件に合致したデータだけを合計したいとき

- 条件が複数ある場合でも、条件範囲を作れば対応可能

- データベース形式の表での集計に便利

DSUM関数の挿入手順

- 合計を表示したいセルをクリックします。

- 半角入力で「=DSUM(」と入力します。

- 合計対象の表全体(ヘッダーを含む)を範囲指定し、半角カンマを入力します。

- 合計したい列のヘッダー名を文字列で指定し、半角カンマを入力します。

- 「Enter」キーで確定すると、条件に合致したデータだけの合計が表示されます。

教室に通う時間がなくてちょっとずつ覚えたいという方向けの「パソコン苦手さん向け通信講座」を作りました。

基本から順番に「実践で覚えるのではなく慣れていく」教材を使います。

「文字を読むのが苦手…」という方でも大丈夫。

動画とセットで感覚的に身につけられます。

間違って使われやすい合計の数式

エクセルで「合計を出したい」と思ったとき、つい何でもかんでもSUM関数で計算してしまうことはありませんか?

実は、「合計」といっても、状況によって求めたいものは違います。

単純に数値を足したいのか、特定の条件に合う数値を合計したいのか、あるいは「人数」や「件数」を数えたいのかによって、使う関数は変わります。

たとえば、参加者の一覧から人数を数えたい場合に「=SUM(A1:A10)」と入力しても、参加者人数の合計を出すのは難しいです。

人数を数えたいなら「COUNT関数」や「COUNTA関数」を使うのが正解です。

- COUNT関数:数値が入力されているセルの個数を数える

- COUNTA関数:空白以外のセルの個数を数える

また、条件を満たすセルの数を数えたい場合は、「COUNTIF関数」や「COUNTIFS関数」を使います。

たとえば「売上が10万円以上の担当者の人数」を知りたい場合は「=COUNTIF(B2:B10, ">=100000")」のように入力します。

このように、「合計」と「件数」は似ていても別の操作です。

SUM関数で人数や件数を求めようとすると正しい結果が得られないため、目的に応じて関数を使い分けることが大切です。

SUM系関数を使い分けよう!

いかがでしたか?

エクセルでデータの集計や分析を行う際、SUM系関数を使いこなせることは非常に大きなメリットがあります。

単純な合計を求めるSUM関数から、条件付きで集計できるSUMIF・SUMIFS関数、複数条件や配列の計算に対応するSUMPRODUCT関数、フィルターや非表示行を考慮したSUBTOTAL関数、エラーを無視して集計できるAGGREGATE関数、そしてデータベース形式で複雑な条件を指定できるDSUM関数まで、それぞれの関数には特有の特徴と強みがあります。

これらの関数を理解しておくことで、単に数値を足す作業から脱却し、目的に応じた正確な集計や効率的なデータ管理が可能になります。

例えば、担当者や商品ごとに条件を絞って集計できるSUMIF/SUMIFSやDSUM関数は、実務で発生する複雑な集計ニーズに直結します。

また、SUBTOTALやAGGREGATE関数を使えば、フィルターで絞り込んだデータやエラー値を含む表でも安心して集計できるため、ミスや手作業の手間を大幅に減らすことができます。

さらに、これらの関数の使い方を理解しておくことで、データの傾向を瞬時に把握したり、報告資料や分析資料の作成を効率化したりすることができます。

単に「数値を合計する」という操作にとどまらず、状況に応じて最適な関数を選び、正確で効率的な集計を行うスキルが身につくことが最大のメリットです。

Excel(エクセル)が苦手であればパソコン教室で学んでみませんか?

Excel(エクセル)はかなり奥が深く、知識を得ただけは操作が身に付きにくいものです。

そんな時には、弊社のようなパソコン教室を利用するのも一つの手です。

「苦手な方専門のパソコン教室パレハ」のレッスンは、動画ではなく、直接講師に質問できる生レッスンです。

生レッスンでありながらリーズナブルに学べるのが人気の秘密です。

また、苦手な方に特化しているのでパソコンが特に苦手だと言う方には最適です。

パソコンが苦手な方でも苦労なく上達できる仕組みがあります。

詳細は下記をご覧ください。

教室に通う時間がなくてちょっとずつ覚えたいという方向けの「パソコン苦手さん向け通信講座」を作りました。

基本から順番に「実践で覚えるのではなく慣れていく」教材を使います。

「文字を読むのが苦手…」という方でも大丈夫。

動画とセットで感覚的に身につけられます。

Excel(エクセル)の操作が苦手な方のために、操作する上でのコツをまとめたページを用意しました。

「パソコン教室パレハのLINE友達登録」(無料)で「パソコンに役立つ豪華15大特典」をお送りしております。

Excel(エクセル)の操作はもちろん、パソコンが苦手な方に役立つ特典を15個ご用意しております。

良かったら下記からご登録ください。

こちらもご覧ください

こんな記事も読まれています

SUM関数の使い方を初心者向けに解説!注意点やスプレッドシートでの活用まで

SUM関数をさらに便利に!SUM関数だけではできない集計に対応可能なSUM系関数